Rago está muito à vontade, neste fim de noite. As pernas cruzadas em cima da mesa. O corpo, jogado de tal forma para trás que a cadeira, sob impacto, apoia-se em dois pés. A única luz acesa coa claridade para um jornal, que tem à frente dos olhos. Manchete velha: SANGUE NA BOCA DO LIXO. A esta hora havia sangue novo em outra parte da cidade. Sabia muito bem disso.

Com um gesto mínimo, dobra a parte de cima do jornal. Assim pode ver, na penumbra, o pesado relógio na parede dos fundos. Os ponteiros Luiz 15, que o haviam fascinado na primeira vez que os viu, sete anos atrás, marcavam onze horas. Se tudo corresse bem, ou, de outra forma, se nada corresse mal a ninguém, e a chefatura de polícia não fosse acionada, terminaria seu plantão em uma hora, à meia-noite.

Súbito, forte alarido ressoa no corredor que traz à sala de imprensa. Os rapazes estão chegando do local do crime. Irrompem na sala como um turbilhão. Acendem as luzes. Livram-se dos paletós. Alguns tiram o revólver do coldre e o jogam na gaveta. Outros, nem isso. Em meio minuto, todos estão gritando ao telefone, para suas redações.

– Arruma aí, o revólver não era um 38, só um 32.

Outro:

– Como? Poça de sangue? Não tinha, servem uns respingos?

Um terceiro:

– Uma rua escura, favoreceu a ação criminosa.

As notícias haviam sido passadas do telefone mais próximo do cadáver. Às pressas: os jornais estavam fechando sua primeira edição. Agora, na sala de imprensa, os repórteres ainda tinham alguns minutos até o fechamento da segunda rodada, o segundo clichê. Aproveitavam para melhorar o material. As redações esperavam por isso. Um detalhe – uma poça de sangue – poderia resultar em uma manchete forte, aumentar a tiragem e a venda.

Aos poucos, desligam-se os telefones. A agitação cessa. A papelada de anotações, jogada sobre as mesas, começa a ser recolhida. Eventualmente, os restos de um sanduíche, um revólver. Os rapazes relaxam. Que tal um trago no… o que é isso? Só então dão-se conta de que o colega do SP Post continua a ler o jornal, impassível. Nem mesmo tirou as pernas de sobre a mesa.

– Você perdeu uma boa, Rago. Mulher, 23 anos. Três tiros. Quem foi no seu lugar?

– Ninguém.

– Como, o Post não cobriu?

– Cobriu sim, eu mesmo fui. Cheguei cedo…

Um curto-circuito de indignação faísca pela sala. Alguém da polícia havia informado Rago, e ele deixara os colegas para trás. Prática desleal, imperdoável, embora nenhum deles a teria desprezado se calhasse ocasião. Os rostos, no entanto, estão serenos; não traem a menor contrariedade. As mentes sim acham-se ativas, coesas, fixas em um mesmo pensamento: mais cedo ou mais tarde, o bacana haverá de levar o troco.

Um paletó esportivo, calça leve, nos pés um mocassim de qualidade, a gravata jovial (a gravata, item protocolar das delegacias) diferenciavam o repórter do já diferenciado SP Post da mesmice de seus colegas. Dos ternos cinzas, gastos, velhas gravatas, rosto raspado. Lauro Rago tinha um bigodinho. Não que fosse muito jovem; contava trinta e um anos.

O Post, por sua vez, não era um jornal “espreme sai sangue.” O sangue jorrava mesmo sem espremer. Pelo menos era o que se falava dele na cidade. É certo que a maldade fora fabricada pelos jornais concorrentes, de menor fluxo sanguíneo. Mas a população assimilara o epíteto, com a mesma bonomia que chamava o jornal de Poste.

– Quem te contou isso?

– Deu no poste!

O corpo havia sido encontrado na calçada de uma ruela, na Penha. Os olhos da mulher ainda estavam abertos, quando Rago chegou. O detalhe não o impressionou; vira tantos outros assim… Mas serviu para dar um fecho com estilo à sua história. “Até a chegada da polícia, a vítima estava com os olhos abertos. Parecia viva. Este fato deixou impressionados os curiosos que a cercavam.”

Os jornaleiros da madrugada começaram a entrar nos bares da boemia pouco depois da 1 hora. A manchete que gritavam destacava-se na primeira página do Post.

.

MORTA-VIVA

ASSOMBRA

A PENHA

.

~~~~

.

A matéria que deu no Poste sobre a morta-viva da Penha continha um furo. Trazia uma foto da morta. Naquela noite, saíra tudo errado para o pessoal da concorrência. Haviam sabido do caso um pouco tarde. E demorava muito chegar num bairro longínquo como a Penha. Longa avenida a ser vencida, estreita, duas mãos, bondes e ônibus bloqueando o caminho.

Quando, por fim, alcançam o endereço do crime, o corpo já não jaz sobre o cimentado rústico da calçada suburbana. A primeira equipe a chegar foi a dos Diários. De longe, o fotógrafo Paçoca vê o furgão cinza, de aspecto sinistro, mal estacionado no meio-fio.Volta-se para Venâncio, o repórter:

– O rabecão já chegou.

O Chevrolet da reportagem se aproxima. Na rua mal iluminada, não se pode ver onde está o corpo da assassinada. Mas um som conhecido – motor posto a funcionar – escancara a situação. O cadáver está dentro do também chamado carro-cadáver, que começa a se retirar. Paçoca tem um… verdade seja dita. Um chilique. Manda o motorista da reportagem fechar o furgão, e é obedecido.

Desce e se acotovela na janela da porta cinza com o letreiro em preto: IML – Instituto Médico Legal. O motorista legal encara o fotógrafo com visível má vontade. Este tenta ser simpático.

– Ô amigo, colabora com a imprensa. Preciso fotografar o presunto.

Até aí se entendiam. Presunto, o cadáver.

Mas o motorista reagiu.

– Não vai querer que eu tire a morta do carro e jogue de novo na calçada…

– Nem mais, nem menos. O que não pode é sair uma foto da defunta dentro desse esquife com rodas. Como ela estava, na calçada?

– Decúbito dorsal…

– Então, põe ela de barriga para cima, eu faço as fotos… rápido.

Os repórteres dos outros jornais haviam chegado. Aproximam-se. O assédio ao motorista vem pelas duas janelas (ambas nas portas com aquele letreiro…). Um deles resolve:

– Olha, irmão. A gente tira o presunto, faz as fotos, e coloca de volta aí dentro. Nenhum trabalho para você.

Nada feito. O carro-cadáver parte, levando uma morta que escapou do estrelato duvidoso do noticiário. Restaram a calçada vazia, algumas árvores enegrecidas, velhas, e o silêncio das ruas que morrem à noite.

.

A delegacia da Penha costumava ter muito movimento, mas estava calma, nesse fim de noite. O delegado de plantão não teve dificuldade em atender o grupo de jornalistas entre irritados e ansiosos que surgiu à sua frente. Felizmente, o plantão não mudara. O doutor (tratamento obrigatório) Márcio Arruda atendera o “local”.

Não tinha, ainda, muito a dizer. Um estudante de dezessete anos vai passando, e vê aquela mulher, composta, com seu vestido azul, caída na calçada. Agacha-se, chama por ela. “Moça, moça.” Toca seu ombro. O gesto faz com que a cabeça penda para o lado. O jovem estudante se horroriza. Da testa, escorre um filete de sangue.

– Isto é tudo o que sabemos até agora – diz o delegado.

Antes que os repórteres comecem com perguntas, Paçoca se adianta.

– Doutor, e o boneco? Precisamos dele.

As carteiras de identidade, como é notório, têm a foto do portador. Uma vez reproduzida pelos fotógrafos, com suas câmeras, virava o boneco. Foto reproduzida de foto. O jargão dos jornalistas era conhecido dos policiais. Sem o presunto, o leitor teria que se contentar com o boneco da morta. Mesmo que fosse, como em muitas vezes, uma foto gasta, antiga, em que uma pessoa aparece muito mais jovem do que é.

O delegado, no entanto, liquidou com tudo.

– Não temos a foto. Achamos a carteira de identidade, mas está sem foto. Muito estranho…

Os repórteres e fotógrafos que ouviram aquilo sabiam muito bem o que poderia ter acontecido. Só não conseguiam entender como, se todos os da sala de imprensa achavam-se ali. Não sabiam que Rago estivera na travessa escura muito antes deles.

.

Rago poderia repetir mil vezes que nenhum policial o informara sobre a morte da mulher. Seus colegas da sala de imprensa não acreditariam. O fato é que tivera sorte. Um motorista de praça seu amigo (e eram muitos) passou pela ruela da Penha um momento depois do crime. Chegou a ouvir os tiros. Telefonou para Rago. Este saiu de fininho, o que não foi difícil. Naquele momento, o jogo corria solto. Os rapazes jogavam pôquer a dinheiro, enquanto esperavam pelas notícias.

Enfiou-se no primeiro táxi que passou e mandou tocar para a Penha. Na avenida, encontrou trânsito ameno. Chegou à ruela tão rápido que a polícia ainda não aparecera. Não perdeu tempo: passou revista no cadáver, em busca dos documentos. O vestido azul tinha dois pequenos bolsos, mas eram enfeites. Nada encontrou. Então, viu, no meio da rua, um volume escuro. Era a bolsa da vítima. Pegou-a, abriu-a… um sorriso maroto animou seu rosto.

A carteira de identidade, com a foto 3 x 4, estava quase escondida em um porta-documentos. Mas uma pontinha aparecia… Num gesto experiente, Rago pegou a carteira, arrancou a foto, recolocou o documento na bolsa. Quanto à foto, enfiou-a no seu próprio bolso. Roubou o boneco! Sem remorsos. Se estivesse com o fotógrafo, teria feito o mesmo. Não ia deixar a foto ali, dando sopa para a concorrência. Não tinha culpa se os colegas estavam atrasados. Sem se contar que qualquer deles, na mesma situação, faria exatamente o mesmo.

.

~~~~

.

– Alô? Aqui é o Rago, do Post.

Do outro lado da linha, o escrivão tapou o bocal do telefone. Informou o delegado:

– É aquele repórter do Poste.

Rago não gostava de fazer a ronda das delegacias. Mas não havia como escapar. Os repórteres revezavam-se na tarefa, religiosamente. Os casos policiais do centro choviam diretamente sobre o velho casarão onde estava a chefatura de polícia, a Central de Polícia. Não por acaso a sala de imprensa ficava ali. Mas as ocorrências dos bairros precisavam ser levantadas. Da sala, os rapazes iam ligando: 2ª Delegacia, Bom Retiro; 3ª, Boca do Lixo; 4ª, Boca do Luxo; 5ª…

– Alô, Rago? É o delegado Freitas. Tivemos um homicídio…

– Tiro ou faca?

– Faca.

Rago ouviu mais um pouco, agradeceu e desligou. Os dados do jogo de crepe rolavam agora pelo tampo da mesa de O Popular (máquina de escrever provisoriamente removida). Os rapazes se animavam tanto com a jogatina, que a barulheira chegava à sala vizinha – a do delegado de plantão. Mas esses sons já haviam sido incorporados ao ambiente, de modo que ninguém (muito menos o delegado) se preocupava com eles.

Rago teve que falar alto para ser ouvido:

– Furaram um na Consolação.

A partida cessou quase imediatamente. Tomados de brio, os profissionais primeiro completaram a rodada; depois se mexeram.

– O dever nos espera – disse Chicote, do Notícias, um pouco frustrado.

Francisco Tenório (antes apelidado Chico T.) estava ganhando a partida. Raspou da mesa o dinheiro obtido, pegou sua Rolleyflex, e pendurou-a no pescoço. A alça do flash Brown foi para o ombro esquerdo. Ali estava um fotógrafo de imprensa pronto para a ação. Mesmo que não portasse o equipamento, era fácil conhecer-lhe a profissão. Bastava notar os pequenos furos nas calças, à altura do quadril. A maldita bateria do flash (que tinha o mesmo princípio da dos carros) às vezes vazava. O ácido corroia as calças.

A debandada esvaziou a sala de imprensa; Rago, no entanto, ficou. Precisava avisar a redação. Num gesto mecânico, girou a manivela do telefone à sua frente. Do outro lado da linha, atendeu o pauteiro do Post. Mal encostou o fone no ouvido, o jornalista que pautava as matérias ouviu uma voz dizer “morto a facadas, Consolação 830” e o clic do aparelho sendo desligado.

O fotógrafo do jornal na sala de imprensa fora desviado para um trabalho especial. A redação que mandasse outro. Rago pôs o paletó e saiu à rua. Notou que o jipe da reportagem estava estacionado um pouco longe. O que fez? Enfiou dois dedos esticados sob a língua, e emitiu um assobio tão forte que os poucos pedestres de uma Rua do Carmo vazia voltaram-se para ele. Antes que um minuto se passasse o jipe estacionou à porta da Central.

O repórter embarca.

– Pisa, pisa – diz ao motorista, justamente apelidado Pisão.

O jipe Willys dispara pela noite paulistana. Traz o letreiro Reportagem escrito no espaço entre o pára-brisa e o capô. O nome SP Post vinha gravado nas laterais. Com menos de quinhentos metros subindo a Rua da Consolação já se avistavam os carros preto e branco da polícia, e os dos jornais. O jipe somou-se aos outros; parou em fila dupla. Este fato, e a presença da polícia, não perturbaram o trânsito, ameno naquelas horas.

Rago viu um lugar em obras, nada grandioso. Apenas dois salões em reforma, naquele momento elevados ao status de cena do crime. Saltou para o calçamento de paralelepípedos com a sensação de que se apressara por nada. O que sabia é que dois homens haviam discutido, e um deles puxara uma faca.

– Duas estocadas no fígado – adiantou um técnico da perícia, assim que Rago entrou. O recém-chegado circulou por ali um pouco. Entrevistou alguns investigadores e colegas do morto. O que matara e o que morrera não tinham antecedentes criminais. A discussão não fora por mulher, jogo ou droga. Apenas estavam bêbados. O caso era ruim mesmo, não valia mais do que vinte linhas. Já sabia o que estaria no inquérito policial. Causa do homicídio: rixa. Olhou para o relógio: quase onze e meia. Onde estaria o fotógrafo da redação?

Crime corriqueiro, mas nada que uma boa foto não pudesse consertar. O presunto jazia entre o material da obra, tendo perto da mão uma marmita com restos de comida. Fotografada em primeiro plano, a marmita dava outra dimensão à cena. Dramatizava a má sorte de um pobre coitado que trabalhava duro, comia mal e acabou encontrando a morte.

Os concorrentes já haviam saído, com exceção do pessoal dos Diários. Paçoca ainda tentava um ângulo mais cruel do morto com a marmita. Venâncio, o repórter, já fechara seu bloco de anotações. Rago se deu por satisfeito. Entrou no jipe e mandou tocar de volta à chefatura. Não demorou cinco minutos, um táxi parou em frente à obra. Dele saltou Sávio, fotógrafo do Post.

Venâncio não engolira o roubo do boneco da morta, na Penha. Viu Sávio chegar. Rago se fora. Em segundos concebeu sua desforra. Chamou um trabalhador da obra, que estava por ali.

– Meu amigo, precisamos de sua ajuda para uma foto.

Passou as instruções. O homem pegou um vigoroso pedaço de caibro e fez de conta que estava agredindo o morto. Sávio entra na obra e vê Paçoca fotografando a falsa cena. Não era incomum fotógrafos fazerem a “reconstituição” de um crime. O retardatário não perde a vez. Aponta a Rolleiflex e faz meia-dúzia de fotos. Volta para o táxi, apressado. Eram mais de onze e meia, a primeira edição já estava no chumbo.

Correndo para o Chevrolet, Venâncio sorriu para Paçoca.

– Quero ver o Rago explicar essa foto para o editor.

Foi muito pior. Sávio chegou ao jornal e seguiu para o laboratório fotográfico. Revelou o filme, mas, apressado, não mandou a foto para a redação. Em poucos minutos, um contínuo desceu a imagem para a clicheria. Uma vez confeccionado, o clichê baixou para a oficina e foi encaixado na página de chumbo, onde já estava o texto de Rago. A página passaria pelo processo que lhe daria a forma de uma telha côncava, a ser encaixada no cilindro da rotativa. E o jornal começaria a rodar.

Sávio saiu para a noite, aliviado. Garantira o aproveitamento da foto na primeira edição. No centro, começava o burburinho da boemia. Os bares se enchiam. Entrou em um deles e se deixou ficar. Pediu um traçado, depois outro, e mais outro. O vermute com pinga e algumas gotas do amargo Fernet caiam-lhe bem. Pensou em pedir um sanduíche, embora não estivesse com fome. Lembrou-se então do pobre operário morto na obra, sem ter tempo de terminar sua marmita. Nesse momento, um jornaleiro entra no bar, brandindo um jornal aberto.

Um título destacava-se na primeira página:

MORTO NA PONTA DA FACA

Sob ele, Sávio vê sua foto: um homem atacando a vítima a pauladas.

O Post tinha dado uma barriga, como os jornalistas chamam um erro de informação. A barriga do século, assim batizada, rendeu muitas semanas de gozação. Mas nunca se soube qual dos fotógrafos levou a marmita com restos de alimento.

.

~~~~

.

Na sala de imprensa, a vida continuava. Enquanto a notícia não pingava – ou desabava como uma tempestade -, os dados da jogatina rolavam sobre o tampo das mesas. Ou davam lugar às cartas do pôquer. Algumas mulheres, amigas dos tiras, vez por outra peruavam pela sala para matar o tempo. Ficavam por ali até começarem a dar palpite no jogo. Isso irritava os rapazes, e elas acabavam postas para fora.

– Tudo pra frente – gritava quem estava com os dados, indicando que cobriria as apostas. E os atirava à mesa. A barulheira às vezes incomodava Venâncio, que, para matar o tempo, escrevia contos sobre amores impossíveis. O velho profissional ralhava um pouco, e os rapazes tentavam reduzir a barulheira. Mas a trégua só ia até que um deles tivesse um lance de sorte, ganhasse tudo e começasse a comemorar. Por aqueles dias, o mau-humor de Venâncio tinha mais um motivo: um foca encalhara na sala, bem perto de sua mesa.

Em seu tempo, resmungava, os focas pareciam menos chatos. Eram tempos em que se faziam anotações a lápis, e fotografar era uma arte trabalhosa. As câmaras não usavam filmes, mas chapas; para cada foto, uma chapa. E os flashes eram alimentados por pilhas de farolete. As lâmpadas desses flashes, pequenas, ovaladas, tinham filamento, como qualquer outra. E estouravam a cada foto, produzindo um clarão. Uma foto, uma lâmpada. Os fotógrafos viviam com os bolsos cheios delas. Antes de ajustá-las no refletor do flash, davam uma lambida na parte da rosca. Com isso, evitavam que alguma sujeirinha causasse mau contato, e a lâmpada falhasse. Dizia-se que daí surgira o apelido “lambe-lambe”, usado quando se queria desqualificar um fotógrafo.

Apesar de seus muitos anos de profissão, Venâncio não confirmava essa versão. O que podia afirmar, mas isso todo mundo sabia, era a origem do nome foca. Um repórter principiante, inexperiente.

O que lhe coube, como vizinho, fora mandado pela redação das Folhas. Nunca pisara sequer a calçada de uma delegacia de polícia. Num meio de tarde, entrou no casarão da Central. Viu-se diante de uma mesa instalada em cima de um estrado, que conferia a seu ocupante a majestade da autoridade. Victor Hugo, era o nome do recém-chegado, entendeu que ali estava o delegado. Teve o impulso de apresentar-se a ele e pedir licença para entrar, mas disse apenas:

– Sou o novo setorista das Folhas…

O delegado achou-o muito educado para um repórter setorista de polícia, além do que tinha a gravata no lugar. Indicou-lhe o corredor onde ficava a sala de imprensa. Victor Hugo caminhou para o corredor e começou a ouvir um matraquear furioso de máquinas de escrever. Seus futuros colegas redigiam o caso de um arrombador de janelas preso em flagrante em uma casa da Rua Avanhandava. O foca ficou na porta, esperando que alguém o notasse.

Teria ficado até anoitecer, se as laudas em que Venâncio redigia não tivessem acabado. Viu Victor Hugo na porta e pediu… ordenou:

– Ei, você. Pega umas folhas de BO com o escrivão, para eu acabar de bater a matéria.

O foca enrubesceu e continuou parado, sem saber o que fazer. Onde estaria o tal escrivão, e o que seria um BO? Nunca vira um Boletim de Ocorrência. Por puro desespero, anunciou-se:

– Sou o novo setorista das Folhas.

Uma voz brotou do meio daquela gente estranha:

– Então entra aí que tem notícia. Encanaram um escrunchador de ventana.

Victor Hugo conformou-se com o fato de que definitivamente não entendia o vocabulário exótico de seus novos colegas. Deu um passo para dentro da sala. Notou que havia uma mesa vazia, com um telefone e uma máquina de escrever em cima. O primeiro era pesado, preto, com aquele apêndice estranho – a manivela. A máquina, Remington, datava pelo menos da época de Al Capone.

– As laudas estão na gaveta – disse um deles.

Abriu a gaveta e viu as folhas de papel jornal, feitas de sobras, com o nome Folhas impresso no alto. Pegou uma e colocou-a na máquina. Venâncio, por cortesia (e para reparar os maus modos) passou-lhe sua lauda com o texto que acabara de redigir.

– Pega os dados daí.

Agradeceu, e começou a ler. O texto informava que o arrombador de janela, surpreendido, tentara fuga. Fora colhido por um coletivo e dera entrada no PS das Clínicas. “O facultativo de plantão naquele nosocômio informou que o meliante sofreu apenas escoriações generalizadas.”

Victor Hugo escreveria seu texto com um discreto mas intenso prazer. Era um repórter policial atuando na célebre sala dos jornalistas da Central de Polícia. Um dos rapazes da imprensa. Copiando o que vira os outros fazer, girou a manivela do telefone e foi atendido na redação. Ditou o texto, uma pequena nota. Nela, para demonstrar familiaridade com a nova situação, deu-se ao luxo de colocar o que nem o veterano Venâncio escrevera. Começava assim: “João da Silva (42 anos, casado, rua da Móoca, 125, fundos) foi preso em flagrante, às 16 horas de ontem, depois de escrunchar a janela de uma casa da rua Avanhandava e tentar fugir.”

Em menos de dez minutos, o telefone das Folhas tocou. Era o copidesque que lera seu texto.

– Menino, duas coisas. Achei sua nota concisa e bem escrita. Parabéns. Mas nunca mais use esse escruncho, que é gíria de bandido e o jornal não admite. Entendeu?

.

~~~~

.

Mal Rago entrou na sala de imprensa, ouviu a estridente campainha do telefone de sua mesa. Atendeu, e ouviu a voz de Armandinho, contínuo da redação.

– Rago, telefonou um coxão pra você.

– Como você sabe que tem coxão, se falou por telefone?

– Já esteve aqui. Morena, cabelos compridos, uma pinta falsa perto da boca…

Marion. Belo corpo, fascinante… e perigosa. Uma femme fatale. O repórter a encontrara numa noite de folga em que, não tendo o que fazer, resolvera dar uma passada no Guanabara Danças. Pediu um drinque e ficou espiando as táxi-girls dançarem com os fregueses de momento. Não tinha a intenção de picotar seu cartão. Podia gastar o suficiente para dançar uma noite inteira (picote a pagar a cada música), mas não era isso. Não gostava de dançar. A morena alta, bela, chamou sua atenção. Um vestido preto, justíssimo, moldava seu corpo. Armandinho estava certo, um coxão.

Preferiu-a sentada em sua mesa, apesar da reclamação do fiscal da casa. A moça estava lá para dançar. Parada, não rendia nada. Foram dois drinques e uma conversa envolvente. Rago se despediu, prometendo voltar. Tomara o cuidado de não passar seu telefone ou endereço, mas os da redação estavam impressos no jornal.

– Você não contou que eu fico aqui na sala…

– Não, desconversei. Deixou um recado: quer te ver.

Rago disse “tá legal” e bateu o telefone ao mesmo tempo. Ninguém saberia se o que chegou ao ouvido de Armandinho foi a resposta ou o estalo do telefone sendo desligado. Olhou pela janela. Mais um pouco anoiteceria. A sala de imprensa estava milagrosamente calma. Sentado à sua mesa, com um jornal à frente dos olhos, mas sem lê-lo, Garoto desfrutava desses momentos. Victor Hugo agora chamava-se Garoto. Seu apelido, na sala. Tivera sorte. O último foca que passara por lá fora Carlos Brito, que virou Cabrito.

O rapaz via o verniz escuro, pesado, das mesas, esmaecido pelo tempo. Os janelões, antigos, lançavam sobre o assoalho gasto a luz quadriculada das vidraças. A um canto estava um porta-chapéus, embora ninguém mais usasse chapéu. O conjunto conferia à sala uma certa atmosfera noir, como a das melhores histórias de ficção policial. O novo ocupante sentia-se muito bem como personagem de uma história dessas – a sua.

Os rapazes tinham saído para um café. O Bar Centenário ficava na Rua Venceslau Brás, a cinquenta metros da Central. Servia um café sofrível, mas nem sempre a pedida era uma bebida comportada. Entre as qualidades da casa, estava a de se poder pendurar a conta. Na sala, Garoto pensava em seus colegas. Achava graça de como eram chamados. Os rapazes… Venâncio era bem mais velho que seu pai!

Olhou para Rago. Gostaria de conversar com ele, mas o receava. Era mais reservado do que os outros. Levava jeito de durão. Apesar disso, não usava revólver. Estavam apenas os dois na sala, em silêncio. Subitamente, Rago falou:

– Por que um rapaz… educado (evitou fino) vem se meter num ambiente como este?

Garoto fez sem querer uma pose de Victor Hugo. Espantado, levemente chocado, reagiu:

– Não vi nada errado…

– Não viu nada mesmo – continuou Rago. – Não conhece o submundo, a criminalidade… É neles que mergulhamos para abastecer o noticiário. Quando não vamos, esse lixo chega até nós. E nesta sala o processamos, com um cuidado mínimo de não chocar o leitor.

Se Rago pretendia mostrar-lhe que no jornalismo havia áreas melhores para começar na profissão, conseguiu o contrário.

– Ah! O senhor está falando do submundo do crime? – respondeu fascinado.

Antes que o repórter pudesse responder, um investigador irrompe na sala:

– Pegamos um escroque.

Os repórteres policiais parecem ter um sentido a mais, que os alerta sobre a chegada de uma notícia. Mal o policial saiu, os rapazes entraram:

– Tem um figurão aí no cartório – disse um deles.

– O Miguelão já avisou – respondeu Rago. E, voltando-se para Garoto:

– Você sabe o que é um escroque?

– Não.

.

Um cavalheiro destoava do ambiente malcuidado do cartório. Num terno de bom corte, gravata e lencinho de seda na lapela, sentava-se, ereto, à frente do escrivão. Havia dilapidado as economias de algumas senhoras da sociedade, de preferência viúvas interessadas em recompor sua vida amorosa. Uma delas percebera o golpe, e chamara a polícia. Um investigador o surpreendera no bar do hotel Cambridge, conferindo apostas nos cavalos, que fizera por telefone.

Respondeu polidamente às perguntas dos repórteres. Não fizera nada. Tudo não passava de um engano. Podia provar. Garoto teve dó daquele senhor educado, de cabelos encanecidos, trazido por erro a um lugar como este. Cochichou para Rago.

– Esse não é do submundo do crime…

Rago achou dispensável responder.

Diante dos repórteres, o delegado interrogava o indiciado. Fazia a pergunta, ouvia a resposta, e a repetia ao escrivão, em uma versão mais formal, salpicada de termos jurídicos. Era assim que se fazia. No alto da folha, depois dos dados pessoais do suspeito, vinha escrito “declarou:” “Que fora à casa de Maria do Rosário em visita de cordialidade”; “Que não é verdade que tivesse exigido qualquer quantia; Que não sabe explicar como o dinheiro apreendido foi encontrado em sua pasta, suspeitando tratar-se de ação deliberada para prejudicá-lo.”

Victor Hugo voltou-se para Rago.

– Por que não deixam o pobre homem em paz?

Rago pediu licença ao delegado e pegou da mesa um maço de folhas emendadas.

– Por isto – E levantou as folhas pela primeira delas. Desdobrou, com seu gesto, uma larga tira de dois metros de comprimento. – São os antecedentes criminais do pobre homem.

Nesse momento um conflito instalava-se no cartório. Os fotógrafos acharam que era a vez deles. Ergueram as câmeras. O escroque cobriu-se: tampou o rosto com as duas mãos. Não houve tentativa de persuasão, ou ameaça, que o demovessem. Ulisses, o fotógrafo da Última Hora, espiou por cima da cabeça do acusado e leu seu nome na folha datilografada pelo escrivão: Alberto Meriatto.

O que aconteceu a seguir deixou Garoto confuso. Os fotógrafos caminhavam para a porta. Depois de tudo, desistiam da foto?

– Se esse paspalho não quer ser fotografado, que se estrepe – disse Capote.

– Vamos embora – confirmou Paçoca.

Saíram e bateram a porta. O escroque, por precaução, continuou com o rosto coberto. Passaram-se dois minutos. Então… a porta foi reaberta, de fininho. Os fotógrafos se posicionaram: câmeras e flashes apontados. Um deles chamou, enfático:

– Alberto!

E Alberto, por puro reflexo, tirou as mãos do rosto e voltou-se para ver quem o chamava. Nas fotos dos jornais do dia seguinte tinha os olhos esbugalhados.

Nota do administrador:

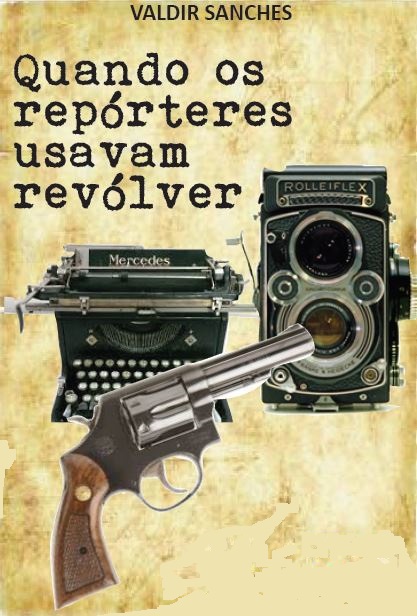

A novela Quando os Repórteres Usavam Revólver – uma obra de ficção, embora retrate a realidade de como era a sala de imprensa da Polícia – foi escrita há muitos, muitos anos, pelo jornalista Valdir Sanches. Por que não foi publicada em livro, por que não virou best-seller, por que não virou filme, é mistério neste mundo de mistérios.

Embora o contexto todo pareça hoje coisa de muitíssimo tempo atrás, não é tanto assim. O autor conheceu muito das situações descritas aqui, na São Paulo do iniciozinho dos anos 60. Até mesmo este administrador pôde ver um pouco dessa realidade, quando, absoluto foca, começou no jornalismo e fez algumas matérias de polícia no iniciozinho dos anos 70.

O jornalista Mario Marinho editou esta novela em sua revista eletrônica JT Sempre. É da edição feita por ele a ilustração deste post.

…aguardemos a volta de Rago, na quarta 20.

Miltinho, agradeço a atenção de sua qualificada leitura.

Valdir com mesmo prazer que li Conan Doyle e Agatha Christie, recebo Rago ao mesmo nível de Holmes e Poirot.

Senti um clima de filme noir do primeiro ao último parágrafo, Sérgio Vaz. Também me pergunto por que um texto tão interessante não virou livro ou filme. Esse tipo de jornalismo era muito muito mais charmoso e imaginativo nos anos 50, 60 e 70, antes de sua migração para a TV. E foi a porta de entrada na profissão para muitos grandes jornalistas. Na minha curta carreira de foca, nos anos 80, só cobri um crime misterioso, que rendeu semanas de manchetes, numa época em que os jornais ainda cultivavam os cadernos de Polícia. Foca, juro que eu não sabia o que estava fazendo. Mas foi um caso complicado o suficiente para me fazer sentir essa mesma atmosfera dos livros de Dashiell Hammett e Raymond Chandler que o Valdir tão bem descreve no texto. Pelo que vejo, o Valdir viveu a época de ouro da cobertura policial. Que venha logo o segundo capítulo.

Luiz Carlos, havia realmente um clima noir, acentuado pelas fotos em preto e branco dos jornais. Fiquei curioso: como foi o “seu” crime misterioso, e como você cobriu? Sugiro que, em vez de responder aqui, mande para o Sérgio publicar a história completa.

Agradeço por seu interesse pelos “meus” crimes misteriosos (ficção, surgem nos capítulos à frente), e pela generosa avaliação.