Nasceu no bairro de má fama de Filadélfia de onde vem o Rocky dos filmes. Tinha também punhos de pugilista, que usava sem cerimónia. Distingue-o, e talvez já seja eu a fazer-me interessante, a blenorragia ter sido o eixo da sua vida. Ia falar do cão francês, mas adiante.

Albert Barnes nasceu paupérrimo. Órfão de pai, a mãe levava-o às vibrantes igrejas revivalistas negras, abrindo-lhe uma auto-estrada de sensibilidade para o gospel e para a emoção pela qual se ascende à delícia das artes.

Quando chegou o século XX, Barnes tinha o curso de medicina feito, mas aplicou o saber na indústria farmacêutica. Criou uma pomada, o Argyrol, que prevenia a então frequente cegueira de recém-nascidos, filhos de pais com blenorragia, doença tão popular quanto popularmente festiva era a fominha de sexo.

Indo directo ao que dói: Barnes fez a fortuna de cem Berardos. Um dos seus amigos era pintor. Barnes pôs-lhe na mão 20 mil dólares e mandou-o a Paris. Voltou com uma centena de telas, pintura de Renoir, Manet ou Cézanne. Barnes viajou a seguir e trouxe mais Renoirs, Picassos a 300 dólares, Modiglianis, Van Goghs e Matisses. Não quero ser cruel com De Gaulle, Miterrand e Macron, muito menos Malraux, mas o Louvre tem menos Renoirs, menos impressionistas, menos Picassos, do que Barnes na sua colecção.

Os grão-finos de Filadélfia, banqueiros, doutorados, críticos e plumitivos como eu, reagiram com horror ululante à primeira exposição de Barnes. As suas cabeças de cifrões e preconceitos desmaiavam nos nus e insultavam as paisagens.

O filho de boa mãe que havia em Barnes ofendeu-se. Fechou a colecção e só admitia visitas após pedido escrito. Respondia às cartas o seu secretário, Fidéle, cão que encontrou em França, a catar-se de pulgas. Dera-lhe comida à boca, trazendo-o de avião, em primeira classe, para a América.

Papel de carta timbrado, encimadas pela imagem de Fidéle e assinadas pela sua indelével pata, receberam respostas, em geral tortas, os grandes deste mundo. A mais curta foi a que recebeu o poeta T. S. Eliot. Uma só palavra, “nuts”, o que em português de tasca equivale a um “não tás bom da pinha”. Curtíssimo, mas em francês pós-Victor Hugo, foi o “merde” com que o cão Fidéle despachou o pedido de Le Corbusier.

Não se pense que Barnes era misantropo: o cineasta Jean Renoir, o actor Charles Laughton, Einstein, Thomas Mann eram visitas regulares, Matisse veio pintar frescos de encomenda, e o filósofo Bertrand Russell dava aulas aos trabalhadores, muitos negros, de Barnes. Eram tanto os negros que os ricalhaços cabeças pó-de-arroz locais fizeram um abaixo-assinado a que Barnes limpou para a posteridade o seu posterior.

Eu disse “pó-de-arroz”, mas Barnes chamava-lhes “larvas sociais”. Ao dono dos automóveis Chrysler, que quis visitar a colecção, o cão Fidéle mandou dizer que o seu dono e mestre não o podia receber, de entretido que estava a engolir peixinhos dourados para bater o record mundial. À matriarca de uma família de banqueiros, armadores e fundadores de caminhos de ferro, Fidéle escreveu que o seu senhor e dono fora tratado num hospital dessa família, apanhando, em relação íntima com uma enfermeira, uma senhora blenorragia. “Essa lembrança não se desvaneceu, pelo que se vê na obrigação de vos recusar a entrada na Fundação.”

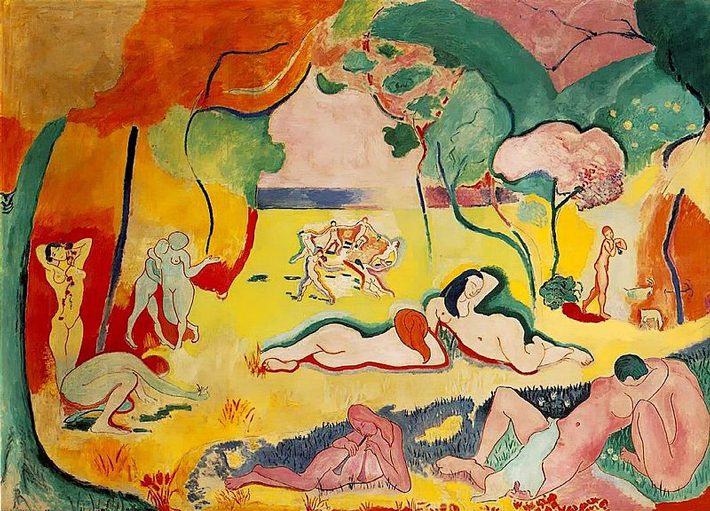

Barnes e Fidéle morreram juntos. Barnes ao volante, o carro onde iam foi colhido por um camião de dez toneladas. Hoje, a colecção Barnes está aberta ao mundo: o mais belo Matisse, o mais belo Renoir, talvez o mais belo Picasso.

O mais belo Matisse: le Bonheur de Vivre

Da Página Negra, texto publicado na coluna “Vidas de Perigo, Vidas sem Castigo”, no Jornal de Negócios.

Manuel S. Fonseca escreve de acordo com a velha ortografia.