Um filete de sangue escorreu sob a porta de um apartamento, num prédio muito falado no bas-fonds. O risco vermelho avançou cinco centímetros pelo corredor do terceiro andar. Era um sinal tão pequeno que demorou muito para ser notado.

(Para ler o capítulo anterior, clique aqui.)

O 84 era um prédio velho e malcuidado, numa época em que a Avenida São João tinha fama de mais elegante da cidade. Pelas 3 da tarde, um táxi deixou à porta um homem que devia andar pelos trinta e tais anos e um rapaz de maneiras um pouco formais. O primeiro tirou a carteira do bolso interno do paletó, extraiu uma nota de cinquenta cruzeiros e estendeu-a ao motorista.

– Fique com o troco.

O estrídulo de um bonde que passava impediu o pagador de ouvir a resposta.

Com familiaridade, o homem avançou para o prédio, e girou a maçaneta da porta de ferro art nouveau, um tanto gasta, que um dia havia sido uma bela peça.

– Entre – disse Rago.

– Agradecido – respondeu Garoto. E entrou.

Pisou na soleira do mais conhecido treme-treme da cidade, um dos templos do submundo do crime. A expressão submundo do crime impressionava o foca desde a conversa com Rago na sala de imprensa. A tal ponto que levou o repórter a proporcionar-lhe um mergulho, ainda que em águas rasas, nesse substrato da cidade.

Pisou na soleira do mais conhecido treme-treme da cidade, um dos templos do submundo do crime. A expressão submundo do crime impressionava o foca desde a conversa com Rago na sala de imprensa. A tal ponto que levou o repórter a proporcionar-lhe um mergulho, ainda que em águas rasas, nesse substrato da cidade.

A animação do aprendiz desapareceu diante do elevador.

– Isso ai é seguro?

A caixa de madeira de verniz escuro, desbotada, rabiscada com frases indecentes, não inspirava bons sentimentos.

– Ninguém garante – respondeu Rago, distraidamente.

Garoto esforçou-se para não virar nos pés e voltar para a rua. Uma força que podia ser dignidade, honra, ou simplesmente medo do vexame, manteve-o, estático, onde estava. Rago percebeu a situação, e contemporizou.

– Esse é dos bons. Passa o dia todo subindo e descendo, e nunca houve acidente.

O rapaz achou que podia fiar-se naquilo. Se alguma tragédia tivesse acontecido, seu parceiro saberia: teria feito a cobertura para o Post.

O velho ascensor subiu lentamente, estalando em cada andar, como se, a cada soluço desses, fosse enganchar em algum obstáculo. No décimo, teve um estremecimento e parou. Era o último andar. A porta abriu. Victor Hugo saiu na frente. Viu-se em um corredor comprido, com portas de apartamento de ambos os lados. Estranho. As portas estavam abertas. Uma pessoa educada não espia o interior da casa dos outros, de modo que, ao passar pelas primeiras delas, manteve o olhar à frente. Estava muito curioso, mas nem mesmo arriscou um rabo de olho para a intimidade daqueles lares. De um deles, saiu uma voz de mulher:

– Ei, frangote. Quer uma chupada?

O imprevisto deixou-o um tanto desconcertado – e sem graça, devido à presença de Rago. Em compensação, lançou-o de uma vez ao jogo: olhou para a sala de onde saíra a voz. Viu, surpreso, três mulheres sentadas em um sofá. O inusitado era que elas não pareciam estar ali como pessoas que se visitam, mas como alguém numa sala de espera. As três tinham as pernas cruzadas de tal modo que suas coxas apareciam lascivamente por baixo da saia.

.

– Vem cá meu bebê – disse a do meio, de quem o visitante reconheceu a voz ouvida no corredor. Antes que dissesse qualquer coisa, a mulher, que fazia Victor Hugo lembrar-se de uma velha tia, levantou-se, foi até ele e crau, apertou-lhe as intimidades. Rago simplesmente não se moveu. Deixou o outro resolver a situação. Não queria conhecer o submundo? O outro parecia alarmado. Desvencilhou-se, disse “desculpe, desculpe” e colocou-se a salvo, seguindo em frente. Tinha o rosto afogueado.

– Puxa! – foi tudo o que disse.

.

Continuaram a incursão. Na quarta porta repetiu-se a cena das mulheres no sofá, mas algo despertou vivo interesse em Garoto. Uma moça, apenas de calcinha, reclamava com as outras.

– Quem usou o meu rouge Dior?

– Que diferença faz? – disse uma das sentadas. – É falsificado mesmo…

A outra agitou-se, e seus seios balançaram. Garoto não perdeu o movimento.

– Falsificada é a idade que está em seus documentos.

Os seios na verdade balançaram pouco. Eram firmes. Rago impressionou-se com o detalhe.

– Caiu na vida há pouco tempo – cochichou para o outro.

As duas mulheres resolveram, por fim, dar atenção aos fregueses. A seminua olhou diretamente para Garoto.

– Gostei de você, vem cá.

Rago só esperava.

Victor Hugo deu quatro passos e parou à frente da moça com os seios de fora. A moça notou que ele estava inseguro, um pouco trêmulo.

– Pode pegar.

Não pegou. Então ela agarrou as mãos de Victor Hugo e as colocou em cima de seus seios. Longos segundos depois, as mãos dele iniciaram uma timidíssima burilação.

Por fim, Rago chamou-o. Não trouxera o garoto aqui para pegar mulher. Estavam, por assim dizer, a trabalho. E esse, tão foca, talvez nunca tivesse ouvido falar em doença venérea e jamais vira uma camisinha.

No corredor, ouviu-o dizer:

– Eu casaria com aquela garota.

Dois passos depois:

– O que você quis dizer com ela caindo na vida cedo?

Rago quase se arrependeu de ter trazido o rapaz. Sentia-se no papel de babá.

– A mulherada da zona acaba ficando com o peito caído. Os daquela menina ainda são firmes.

Garoto deu um suspiro, mas, se ia dizer alguma coisa, conteve-se. Aqueles seios ainda fremiam em suas mãos.

Nos corredores sempre havia mulheres sem nenhum comedimento; não conseguiam ficar à espera da freguesia em um sofá. Um grupo delas estava no caminho dos dois visitantes. Eram convictamente despudoradas, ao mesmo tempo brincalhonas e agressivas. O temor de Rago confirmou-se: caíram sobre Garoto. Pela segunda vez em dez minutos, uma mão foi direta às intimidades do rapaz. Um seio que lhe pareceu gigantesco e absurdamente branco surgiu à altura de sua boca. Mas o que o frangote achou intolerável foi uma língua introduzida em sua orelha, como uma cobra vibradora. Rago teve que gritar e distribuir uns safanões, até poder retirar o amigo pelas escadas.

– Sinto muito, não havia previsto uma coisa dessas – desculpou-se.

Victor Hugo estava indignado:

– Por que eu, e não você? Ou nós dois?

– Porque você é o que elas chamam de carne fresca. Além disso tem um aspecto fino, não está cheirando a álcool, e demonstra ser do tipo que possui dinheiro e paga pelo michê sem discutir.

– Michê?

– É, você vai lá, fode elas e depois paga.

– Você também não cheira a álcool e não parece alguém mal de vida.

– Mas sou mais velho e uso bigode. Como os frequentadores comuns.

Desceram outros quatro andares, pela escada. No quinto, Rago adiantou-se para uma porta que levava a uma sala bem mobiliada, com carrinho de bebidas e luz quebrada de abajures.

– Rago! Que bom te ver. Entre, entre.

A dona da casa era mulher de meia idade, com um anel de brilhantes (certamente falso) no anular direito. Garoto mal respondeu quando Rago o apresentou à dona do lugar (não conheceria a palavra cafetina). Não notava nada, nem mesmo que pisava em um tapete macio. Em três poltronas Luiz XV (falsas) sentava-se o plantel da casa. Moças bonitas, bem cuidadas, bem vestidas, discretamente sensuais. Só quando mexiam as pernas, um rasgo no vestido, que chegava à cintura, exibia os atrativos. Ou quando, de maneira casual, debruçavam-se para conversar, e o decote fazia sua parte. Victor Hugo parecia não se impressionar com nada disso. Estava absorto, pensando em alguma coisa ou em alguém, quem sabe de seios firmes.

Antes que a madame pudesse oferecer uma bebida, aconteceu.

– No terceiro andar – gritou uma mulher no corredor. Repetiu a informação para as outras, que saiam ansiosas dos apartamentos. – A porta está trancada. Chamaram a polícia…

Alguém, finalmente, notara o filete que escorrera sob a porta do apartamento 38. Ao ver o risco vermelho, Dona Sula, a limpadeira, agachara-se e procedera à perícia. Pesaram, nisto, muitos anos de faxina em treme-tremes da cidade. Não restou-lhe dúvida. Aquilo era sangue.

A presença da polícia em um prédio como aquele é um desastre; espanta a freguesia. Mas não havia o que fazer. Dona Sula entrou no apartamento vizinho, e pediu que telefonassem para os tiras. A novidade subiu e desceu os andares mil vezes mais rápida do que poderia fazer o esclerosado elevador. Mas ninguém deu as caras no terceiro andar. Polícia e perguntas não interessavam a moradores e frequentadores.

Com uma única exceção. Vá lá, duas. Rago deixou a cafetina falando sozinha, saiu pelo corredor, e agarrou pelos braços a mulher que agora dizia “é sangue, é sangue”. Garoto demorou alguns segundos para voltar à Terra, mas o seguiu.

– Acalme-se – pediu o repórter. – O quê…

– Está escorrendo por baixo da porta. No 38, terceiro andar. Deve ter morto lá.

Os dois jornalistas desceram as escadas, saltando os degraus de dois em dois. Ao vê-los chegar, Dona Sula espantou-se.

– Já? Vieram rápido.

Rago não se deu ao trabalho de explicar que não eram da polícia. Agachou-se e confirmou a conclusão da limpadeira. Ergueu-se e experimentou a maçaneta. A porta estava trancada. Tentou falar com as mulheres dos outros apartamentos, mas aquelas portas também estavam muito bem fechadas.

Em vinte minutos, surgiu um homem acompanhado por outros três. Se estivesse sozinho, o delegado Luiz Cláudio Ferreira certamente não chamaria a atenção. Passaria por frequentador do treme-treme. Vestia um velho terno malpassado, a gravata desalinhada. Semblante de quem tinha passado a noite em claro, vendo televisão. Na verdade, estava tirando seu plantão de 24 horas.

À porta do apartamento 38 deu uma olhadela no filete de sangue, e fixou-se na fechadura. Não perdeu tempo. Virou a maçaneta. Na verdade, já esperava pelo resultado. Vinha com a informação de que a porta estava trancada.

– Vou mandar arrombar – disse a um calvo de óculos, um de seus três acompanhantes.

O perito da Polícia Técnica, eis o que era, fez uma careta.

– Corre o risco de perder indícios…

Andrade começou a falar, mas deixou a palavra pela metade. Nesse exato momento notava a presença de dois homens no corredor, um pouco afastados. Em um deles reconheceu Rago. Chamou-os, com um sinal.

– Ora, ora… Agora o Poste chega antes da Polícia? Bom lugar para você tirar plantão.

Garoto, que ficara para trás, aproximou-se.

– E este, quem é?

– Victor Hugo, novo setorista de polícia das Folhas.

O delegado irritou-se.

– Porra, a imprensa toda vem trepar no prédio do homicídio que cai no meu plantão!

Rago não gostava de dar explicações. Preferiu perguntar:

– O que o senhor espera encontrar aí dentro?

Ferreira, por sua vez, não respondeu. Retomou suas preocupações. Chamou seus dois outros acompanhantes a um canto e deu-lhes instruções. Os tiras ouviram e partiram, deixando um dos presentes – Garoto – morto de curiosidade. Então, o perito Anselmo pôs-se a falar. Enumerou as possibilidades do caso. Disso, passou, com naturalidade, a discorrer sobre outros locais de crime que atendera. O fio condutor era o mesmo, uma porta trancada.

A tagarelice didática do perito amenizou a espera. Em quarenta minutos, os dois investigadores voltaram, trazendo um homem de aspecto doentio, que ficou meneando a cabeça, subserviente, numa tentativa de cumprimentar a todos. Rago o reconheceu. Aquele era Michel, o micheiro. Um mestre no uso de chaves falsas para entrar em casas e fazer a “limpeza”. Duas semanas antes, abrira a porta de uma mansão um momento antes de o proprietário chegar. Este era um figurão da sociedade, que andava com dois seguranças. Contra portas de xadrez, Michel nada podia fazer.

A um gesto de Ferreira, o micheiro agiu. Pegou uma chave falsa – a micha – e introduziu-a na fechadura. Em momentos, a porta estava destrancada. Bastava empurrá-la.

.

~~~~

.

Mal o engraxate terminou com a escova, Gênio desceu da cadeira e ajeitou a gravata borboleta. O nome era Eugênio, mas, como se dizia o melhor em sua profissão, os colegas o apelidaram de Eu Gênio. Que depois perdeu o Eu. Pagou, deixou o troco de gorjeta e começou a atravessar a Praça da Sé, de bem com a vida. O paletó no braço. A calça, segura por suspensórios. Essa peça, a calça, continha bons indícios da profissão de quem a vestia. À altura do bolso esquerdo, um observador um pouco mais atento notaria vários pequenos furos.

Gênio não se lembrava mais deles. Parou na charutaria, não para comprar cigarros. Não fumava. O dono respondeu ao seu cumprimento com uma pergunta.

– Quantos mortos e feridos você fotografou até agora?

O outro abriu um sorriso.

– Nenhum, não se preocupe.

E o comerciante:

– Cuidado, vai perder o emprego.

Saiu com um pacote de seis baralhos novos. Os rapazes iam gostar. Com poucos minutos de caminhada, chegou ao Bar Centenário. Não precisou dizer nada. O balconista desapareceu e logo voltou com a máquina fotográfica e o flash, que Gênio deixara sob a proteção da casa, para caminhar mais à vontade.

– Não se atrase – disse o balconista. – Pode haver um presunto a sua espera.

Não respondeu. Esse fazia sempre a mesma piada.

Armado com o equipamento, e sem perder o bom-humor, desceu a Sé e alcançou a Rua do Carmo. Logo entrava no velho casarão que fora morada da Marquesa de Santos, amante de D. Pedro I. Não chegou à sala de imprensa. À frente da mesa do delegado instalara-se um tumulto. Zuzu, o lanceiro, protestava contra sua prisão. Até as catracas dos ônibus circulares sabiam que aquele velhinho era o mais atuante batedor de carteiras da cidade. Desta vez, fora pego com a prova do crime nas mãos. Mas continuava indignado:

– Aquela carteira? É a minha carteira. Estava com ela na mão para pegar o dinheiro da passagem.

– Mas nos documentos não está escrito Zulmiro Cintra – o delegado retrucava, paciente. – Ou o senhor mudou de nome, seu Zuzu?

– Claro que mudei. Para me livrar da perseguição de vocês, policiais. Não me dão folga!

Nos documentos estava o nome de um homem que esperava no cartório, à frente do escrivão: a vítima. Zuzu dera azar. Enfiou os dois dedos (a lança) no bolso de trás da calça do homem e extraiu a carteira com a precisão e a leveza de um Mandrake. Mas o passageiro a seu lado, no ônibus lotado, por pura casualidade notou o gesto. Deu o alarme. A vítima viu sua carteira nas mãos de Zuzu. O ônibus, que ia para a Estação da Luz, mudou de itinerário. Daí a alguns minutos, com passageiros e tudo, estacionava à porta da Central de Polícia.

– Bem-vindo ao lar, Gênio – disse Paçoca, ao ver o fotógrafo do SP Post chegar.

Outra trabalheira ia ser fotografar o velhinho. Mal notou os rapazes com suas câmeras foi dizendo, como uma autoridade pega em situação embaraçosa:

– Sem fotos, sem fotos.

O delegado tentava convencer Zuzu a ir por bem para o cartório.

– Mas seu Zuzu, da última vez o senhor não deu trabalho…

– Sim, mas naquela não tinham achado uma carteira na minha mão.

A conversa foi interrompida pelo toque do telefone. O delegado atendeu.

– Alô? Quem? Sim, entendo. Ninguém responde na sala de imprensa? É que estão todos aqui, na minha frente. Pegamos o Zuzu de novo. É, o velhinho. Falar com…? Um momento, vou passar.

E erguendo os olhos para Gênio:

– É o Rago.

O repórter não havia nem mesmo cogitado chamar o colega às escondidas. Um caso de homicídio corre logo, não se consegue segurar. Gênio, por sua vez, sabia que não escaparia da Central sem confessar-se para os colegas. Pegou o telefone.

– Fala, campeão.

Ouviu por alguns segundos e desligou. Na sala, todas as vozes haviam emudecido. Até Zuzu ficou encarando Gênio à espera de que desse o serviço. Este fez alguns momentos de suspense, e por fim falou.

– Mulher assassinada no 84.

Morte no treme-treme. Os rapazes não quiseram ouvir mais nada. Ao perceber com que rapidez se dirigiam à porta da rua, Zuzu reclamou:

– Ei, aonde vocês vão? Estou aqui. Não vão tirar uma foto minha?

Não chegou a ser ouvido.

.

Nua, com um punhal cravado no coração. Estava pronta a manchete. Bem perto da mão direita, um copo caído, que derramara um líquido esverdeado. O pescoço, apertado por uma tira de couro, fina. Tão apertado, que a tira provocava um sulco na pele. A mulher achava-se de costas para o chão (decúbito dorsal, anotaria o perito Anselmo) e de sob suas costas nascia o fio de sangue que, metro e meio adiante, sairia para o corredor.

– Uma punhalada no coração – admirou-se o delegado Ferreira. – Desde a época da capa e espada ninguém morre assim.

O perito adiantou-se:

– Desculpe, doutor. Mas se ela morreu da punhalada, onde está o sangue?

De fato, o sangue não vinha do peito, mas das costas da vítima.

Ferreira teve que concordar:

– Estranho… bem, neste caso a morte só pode ter sido por estrangulamento. Aquele cordão…

O perito Anselmo não estava lá para estudar a causa da morte, tarefa que não lhe competia. Ele e seus homens passariam um pente fino por todo o ambiente – a cena do crime -, em busca de pistas e de tudo o que, mais tarde, poderia servir como prova. No entanto, fazia trinta anos que o perito Anselmo ia a locais de homicídio. De modo que voltou a falar.

– Desculpe novamente, doutor. Se fosse estrangulamento, ela estaria com os olhos arregalados, pelo menos bem abertos. E eles estão fechados.

O delegado Ferreira, por sua vez, era plantonista de delegacia. Tinha por obrigação ir ao local do crime e prender o assassino. Mas como nada é assim tão simples, só ia até certo ponto. Se ficasse difícil, o caso passaria para seus colegas da Delegacia de Homicídios, especializados em casos misteriosos. Também não tinha obrigação de conhecer a “causa mortis” tarefa do médico legista. Portanto, mais uma vez concordou, sem constrangimento.

– Sim, acho que você tem razão.

E olhando para o copo que derramara o líquido verde, foi mais cauteloso:

– Envenenamento?

O perito calçou luvas, pegou o copo e o cheirou.

– Sinto muito, doutor. Isto é menta. Provavelmente ela estava bebendo Pippermint.

O rastilho de sangue não impressionava muito, porque era realmente bem fino. Mas o ponto de onde fluíra, nas costas da vítima, haveria de explicar, de uma vez por todas, como aquela mulher tinha morrido. Para o exame, precisariam virar o corpo, colocá-lo de barriga para baixo, isto é, em decúbito ventral. Mas seria complicado, com o punhal cravado no coração.

Anselmo mantinha sua severa postura profissional, mas por trás dos óculos com aro de tartaruga os olhos traiam imensa curiosidade. Voltou-se para o delegado:

– Assim que seu pessoal terminar, retiramos o punhal.

Nesse momento chegou o homem que dá bom dia para os defuntos. O papiloscopista cumprimentou vagamente os presentes e pegou na mão da morta. Com um rolinho, passou-lhe tinta nos dedos. Começava o trabalho para tirar as impressões digitais. Se o corpo estivesse em decomposição adiantada, tentaria retirar a pele dos dedos da falecida e calça-la nos seus próprios, para poder passar o rolinho. Mas não era esse o caso; o crime era recente. As impressões seriam comparadas com as da ficha da vítima, no Serviço de Identificação da polícia, onde estavam os dados das carteiras de identidade da população. Esta rotina servia para confirmar o nome das vítimas de crime. Ou tentar identificá-las, se não tivessem documentos e ninguém as conhecesse.

Rago movia-se pelo apartamento como uma sombra. Não tocava em nada, não fazia perguntas. Ninguém vai expulsar de um lugar uma pessoa que não nota. Percebera que os policiais não tinham achado a bolsa e documentos da morta. O assassino os teria levado? Muito discretamente… deu uma busca no quarto. Descobriu coisas intrigantes. Não havia uma única peça de roupa nos armários, ou fora deles. A cama estava arrumada, mas por alguém que não sabia arrumar camas.

Do quarto, como um fantasma, passou para a cozinha. Havia nela um velho fogão em mau estado; na parede oposta, uma pequena mesa de fórmica gasta, e o correspondente banquinho, ambos a caminho da decomposição. Sobre a mesa impunha-se o único indício de presença humana ativa no aposento. Um guardanapo de linho, engomado, cobria alguns volumes. Levantando uma ponta, o intruso viu uma pequena chaleira, dois copos de água mineral e um frasco de café solúvel. Uma xícara, de porcelana, com a colherinha dentro, completava o kit.

Os policiais estavam concentrados no centro da questão – o cadáver – de modo que não faria nada mal a Rago, assim pensou ele, dar uma olhadela na base da xícara. Queria conhecer sua origem. Mas achou arriscado. Ao menor tropeço, seria expulso do apartamento. Passou para o banheiro. O que haveria no armarinho em cima da pia, depositório de remédios e substâncias reveladoras? Entreabriu a porta e teve a resposta: nada.

De volta à sala, viu Ferreira debruçar-se sobre o cadáver, no gesto evidente de que agarraria o punhal para retirá-lo. Teve o impulso de agarrar-lhe o braço, mas apenas disse:

– O que é isso, delegado? Não estrague a foto das primeiras páginas de amanhã.

Antes que Ferreira respondesse, os rapazes da sala de imprensa invadiram o apartamento, sob protesto dos policiais que estavam à porta. Levaram junto Garoto, até então estacionado respeitosamente no corredor. A luz dos flashes acentuou a palidez da morte no rosto da mulher; a saraivada de perguntas, o rubor da irritação na face do delegado. Quando conseguiu estabelecer uma ordem mínima, Ferreira, pessoa conhecida como paciente e prestativa, disse:

– Todos fora daqui!

Foi como se tivesse dito “fiquem à vontade”. Um investigador, que tentara, sem sucesso, barrar os invasores, agarrou Coiote e sua câmera.

– Não vai por bem, vai à força – e ameaçou arrastá-lo para fora.

Ferreira o conteve. Imaginou a notícia nas edições do dia seguinte: “Coice-de-Mula agride jornalista”. Era esse o epíteto destinado a policiais agressores de jornalistas. Os rapazes não arredavam pé. Moviam-se de um lado para outro, agitados. Na sala pequena, o cadáver acabava atrapalhando. Todo mundo tropeçava nele. Por fim, o delegado tomou a palavra, ao tempo em que, com gestos, pedia atenção.

– Vamos nos entender, pessoal; vai dar para todo mundo trabalhar. Repórteres para este lado (apontou a cozinha), fotógrafos para este outro (porta de entrada).

Como atores que procuram suas marcações no palco, os rapazes se moveram. Paçoca, mal posicionado, pulou por cima do cadáver para chegar ao seu lugar. O pé direito bateu no cabo do punhal e um fato despropositado ocorreu: o cabo soltou-se e rolou para o chão. Parou aos pés do perplexo delegado. Ferreira fez um ar de desaponto, ao notar que não havia punhal algum enterrado, apenas o cabo colado no peito da mulher.

Anselmo, por sua vez, num impulso, sem mesmo pedir autorização ao delegado, puxou a tira de couro que envolvia o pescoço da vítima. Saiu fácil. Estava bem apertada, mas amarrada com um simples nó de cordão de sapato.

– O copo com veneno – propôs um repórter.

O perito e o delegado não lhe deram atenção. Viravam, afinal, o corpo, na esperança de que, com as costas expostas, surgissem a origem do sangue, e a explicação para a morte. O filete nascia de um minúsculo orifício, acima das nádegas. Talvez um finíssimo estilete… Rago não se conteve. Quando percebeu as palavras saiam de sua boca.

– Depois de tudo, será que isso é sangue?

Uma amostra coletada e submetida a reagente, ali mesmo (a ansiedade, na sala, era quase palpável), provocou um indisfarçável sentimento geral de alívio. Sim, aquilo era sangue. A autópsia revelaria como o ferimento denunciado pelo pequeno orifício provocara a morte.

.

~~~~

.

Era sangue, mas não da mulher que jazia na sala do apartamento 38, no treme-treme mais falado da cidade. Isso se soube porque, depois de todas as surpresas, Ferreira não quis correr riscos. Colheu-se uma amostra de sangue do braço da vítima, e outra do sangue que escorrera pela sala. Seguiram para o Instituto Médico Legal, em carro com sirene aberta. Um investigador ficou em outra viatura, em frente ao 84 (em cima da calçada), atento ao rádio. Em pouco tempo, o IML irradiou sua mensagem, com o resultado do exame. O policial subiu ao terceiro andar apressado, para informar o chefe. Encontrou mudanças no local do crime.

Havia agora um clima harmonioso em volta do cadáver. Gênio e sua gravata borboleta tinham entrado na cozinha, já liberada pela perícia. Com o kit da morta, o fotógrafo preparara um café. Os dois copos de água mineral, vazios, supriram a ausência de xícaras. A única disponível – a de porcelana – foi oferecida ao delegado, afinal a maior autoridade presente. Ferreira, agradecido, deu um gole e brincou com Gênio.

– Você faz café melhor do que fotografa.

O fotógrafo começava uma eloquente digressão sobre sua vida profissional, quando o policial entrou. O delegado largou a xícara numa minúscula mesa de canto, até então quase despercebida.

– Então?

O policial empertiga-se um pouco, e diz em tom quase solene:

– Os tipos sangüíneos são diferentes. O da morta é um, o do chão é outro.

Ferreira encolerizou-se.

– Que tipo de palhaço é capaz de montar uma brincadeira mórbida dessas? Mata uma pessoa, prepara seu teatrinho, tranca a porta e vai embora… Está fazendo pouco caso da polícia. Não perde por esperar, vamos comer o rabo dele.

Os policiais e os jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo. Rago, em silêncio, foi até a mesinha de canto, ergueu a xícara e leu o que havia em sua base. Ainda estava com a peça na mão, quando Garoto surgiu ao seu lado.

– O que você está espiando nessa xícara?

A pergunta despertou a atenção de Venâncio, que se achava próximo.

– Nada – respondeu Rago. – Só estou recolhendo. Com essa confusão toda podem quebrá-la.

E retirou-a de cena. Levou para a cozinha.

Agora, o delegado e seus homens, e os peritos, falavam sobre a ausência da bolsa da vítima e dos documentos. Sem o nome da morta, o mistério aumentava. Rago compreendeu que não havia mais o que fazer ali. Piscou para Gênio. Estavam entendidos. O fotógrafo ficaria mais um pouco. Se uma improvável surpresa surgisse, avisaria o parceiro. O jipe de reportagem do Post seguiu não para a Central de Polícia, mas direto para a redação. Um filé daqueles merecia atenção especial.

No trajeto, Rago avaliou os fatos. Mulher de pouco mais de trinta anos, bem cuidada, cabelos tingidos de loiro por um bom profissional (sabia reconhecer um serviço bem feito). O rosto e as mãos indicavam os cuidados de cremes, provavelmente desde a adolescência. Corpo esbelto, não mostrava qualquer imperfeição. Em tudo diferente das mulheres que ganhavam a vida naquele prédio.

Quem era, afinal, a desconhecida que se virava num treme-treme e tomava café numa xícara de porcelana chinesa antiga, provavelmente rara? Por que não havia no apartamento vestígio de sua existência, roupas, documentos, uma escova de dentes? Rago repetiu para o motorista a pergunta que fizera a si mesmo. Pisão respondeu, sem desviar a atenção do trânsito.

– O cara que apagou a coitada levou tudo embora.

– Não – respondeu o repórter. – Quem matou simulou várias causas para a morte, um ladrão não se daria a esse trabalho. E nenhum outro sujeito iria se arriscar a ser visto com as roupas da vítima no corredor, no elevador…

Pisão não se convenceu muito.

– Tá bom, o repórter é você. Já pensou, então, que ela pode ter aprontado tudo aquilo e se suicidado?

Rago não havia pensado nisso. Esses motoristas da reportagem estão ficando muito espertos, ponderou. Mas respondeu:

– Que bobagem. Uma coisa dessas não existe.

– Você é o repórter, mas ela pode ter feito um teatrinho… uma cerimônia… como é?

– Um ritual.

– Isso, um ritual. E tomado veneno, assim… numa taça, como Cleópatra.

– Cleópatra foi picada por uma cobra.

– Bom, mas essa aí pode ter pego uma taça, ou um copo especial, uma xícara bonita.

Muito espertos e muito cheios de imaginação, pensava o repórter, quando o jipe estacionou à frente do prédio do Post. Mal pisou na redação, Rago foi cercado por Armandinho.

– Veio um peitão aqui lhe procurar que você nem imagina.

Rúbia. Loira, bonita. Um perigo. Mal começou a responder ao contínuo, foi interrompido por palmas e gritos. Vinham da mesa do secretário de redação, encarregado do fechamento da primeira página.

– Chegou o homem! Viva! Ele nos dará a grande manchete de amanhã.

A alegria de Paulo Fortes era autêntica. A morta do treme-treme dava-lhe serenidade e paz. Este fim de noite não seria como os piores de sua vida, aqueles em que a hora do fechamento se aproxima, como um facão sobre a cabeça – e ele não vê, no horizonte do noticiário policial, nada que possa dar-lhe a manchete. Ficaram famosos os discursos que fazia nessas horas de desespero.

– Meus caros companheiros de luta. Como um trabalhador honrado, um homem de bem, pai de família exemplar, pode ganhar o pão, se o destino furta-lhe escandalosamente a matéria-prima de seu trabalho? São Paulo é de um marasmo insuportável. Por que as cidades americanas têm assalto a banco, e aqui não? Por que lá há sequestros, brigas de gangues, chacinas e corpos decapitados, enquanto aqui não acontece nada? Como posso (aos gritos) fechar esta porra deste jornal sem uma manchete decente? Mexam-se, camaradas. Liguem para suas fontes, para as delegacias, os bombeiros.

Em certo dia, enquanto Paulo Fortes discursava, num distante bairro na zona sul desenrolava-se um drama doméstico. Nildo de Souza, vulgo Ferramenta (25 anos, mecânico, separado, Rua B, número 4, fundos, Vila Maura), desmanchara, às vésperas da cerimônia, o noivado com Isaura dos Santos (do lar, 19 anos, solteira, Rua Padre Anselmo, número 53, Jardim Miranda). A mãe de Isaura, Remilda dos Santos, vulgo Rema, agredira o ex-quase genro com um martelo de bater carne.

Na delegacia do bairro, defendeu-se: “Ele disse que vinha jantar, mas veio mesmo foi para destruir o coração da minha filha.” O caso fora desencavado num pente fino telefônico pelas delegacias. Não valia mais que uma nota pé de página, mas aplacou a ira de Paulo Fortes. Naquele final de noite, o SP Post começou a rodar com o manchetão:

.

JANTOU

O CORAÇÃO

DA NOIVA

.

Paulo Fortes era bom em seu ofício, já que esse era seu ofício. Sua fama corria as redações. Quem não se lembrava do encontro de restos de uma ossada humana, no emissário submarino de Santos? Em todos os jornais, a notícia foi parar na lata do lixo. No Post, ganhou a manchete.

.

ACHADO CORPO

DO HOMEM

SUBMARINO

.

A felicidade exuberante do secretário, naquela noite, deixou Rago tentado a uma brincadeira. Chegar com cara desolada e dizer-lhe que a morte da mulher no treme-treme não fora assassinato, mas suicídio. Um caso destes tem baixa cotação na bolsa dos candidatos ao destaque nas páginas policiais. Na verdade, evita-se noticiar suicídios. A leitura dessas notícias estimula suicidas em potencial a decidir-se.

O secretário, diante da falsa notícia de Rago, poderia ele mesmo decidir-se, pensou o repórter, divertindo-se. Mas achou melhor poupá-lo. Ocupou a única cadeira vaga da bancada com cinco máquinas de escrever destinada aos repórteres. Ajustou a lauda no rolo da máquina e ficou quinze minutos olhando para o papel em branco. Levantou-se e foi à mesa de Paulo Fortes.

– Paulo, essa matéria aceita vários tipos de abertura. Por onde vai a manchete?

O secretário estava exultante:

– Nua, morta, punhalada no coração, do que mais precisa um mancheteiro para criar sua obra-prima?

– Esse é o problema – replicou Rago. – Não houve punhalada nenhuma, foi uma farsa.

– E só por isso você quer que eu tire o punhal no coração da minha manchete? – E, teatral: – Nunca!

– Mas há outros ingredientes. Uma tira de couro no pescoço…

– Que também não causou a morte.

Havia ainda o veneno que não era veneno. A rigor, Paulo Fortes não tinha nada.

– E eu fico com quê? – O secretário se impacientava.

– Com o mistério.

– Mistério? Um punhal no coração para oferecer aos nossos sensíveis leitores e você vem me falar em mistério? Pensa que eu sou o que, Agatha Christie?

– Você tem um matador que cria um quebra-cabeças, talvez um gênio do crime…

A conversa, afinal, não levou a nada. Rago voltou à máquina de escrever. Não havia redigido meia lauda, viu Paulo Fortes à sua frente, emocionado.

– O que acha disto?

O outro sabia que, fosse qual fosse sua opinião, de nada valeria. O secretário queria apenas mostrar sua obra. Horas mais tarde, ela ocuparia metade da primeira página.

.

Cena no Treme-Treme:

PUNHALADA NO

CORAÇÃO MATA

PIRANHA NUA

.

A manchete descrevia a primeira cena, tal como a polícia a encontrara. As mudanças que transformaram esses fatos, o leitor acharia em uma página interna, detalhada por Rago.

.

~~~~

.

Logo cedo o telefone tocou. Rago sabia o que viria.

– Paulo Fortes deixou um recado para você – disse o pauteiro, que alinhavava as coberturas do dia. – Esqueça o plantão na Central de Polícia. Mergulhe no caso da morta do 84.

Rago começou a se mexer. Paulo Fortes não aceitaria menos do que uma nova e grandiosa manchete. Consultou o relógio; não eram 9 horas. Cedo para quem trabalha da tarde para a noite, às vezes até a madrugada. Lavou o rosto e pegou o telefone. Desligou cinco minutos depois, sem nada nas mãos. Os legistas ainda não haviam chegado à causa da morte. A Delegacia de Homicídios, que assumira o caso, nem mesmo descobrira o nome da assassinada.

Imaginou a reação do secretário de redação, se, à noite, recebesse um texto com esta abertura: “Nenhuma novidade no caso da mulher…”. Provavelmente se atiraria pela janela, pensou, divertindo-se.

Na rua, fez sinal para um táxi. Daria uma chegada na Central, só para sentir o clima. Não convinha descuidar da retaguarda. À porta encontrou Garoto. Ora… alguma coisa acontecia com ele. Parecia mais seguro de si. Mais maduro. Até com menos jeito de foca.

– Você também caiu da cama, menino?

– Vim cedo, com o caso do 84 aí…

O 84… referia-se ao treme-treme com intimidade. Continuou:

– Tenho algumas coisas para te contar. Sobre a morta…

Rago procurou conter o espanto.

– Como você..,?

– Estive com a Penélope.

– Quem?

– A moça, a dos belos seios.

– Você voltou ao 84?

– Sim, à noite. Eu me declarei a ela… mantivemos relações íntimas. Ela me contou… Quis me ajudar…

– Disse o quê?

– Conhece a faxineira do apartamento da assassinada.

Rago não quis ouvir mais nada. Convidou o amigo para um café, com a urgência de quem, repentinamente, sente grande necessidade da bebida. Assim tirou-o da porta da Central, aquele território perigoso, de entra e sai de policiais e jornalistas, gente de alta sensibilidade auditiva. Caminhavam. Rua do Carmo, Praça da Sé, depois a pequena rua à direita da Catedral. Garoto andava, sem entender o motivo do passeio. Chegaram à Praça João Mendes. Atravessaram, e entraram em uma velha padaria, a Santa Tereza.

– O café aqui é muito bom e a padaria, histórica, foi construída no século passado – disse Rago, justificando-se. A verdade é que só então sentiu-se seguro para retomar o assunto.

– A mulher da limpeza ia duas vezes por semana – recomeçou Garoto. – Nunca às terças e quintas, dias em que a patroa trabalhava… quero dizer, atendia as visitas.

O pagamento ficava em cima da mesinha de canto. Apenas por duas vezes, a faxineira estivera por rápidos momentos com a morta. Mulher de boas maneiras, muito educada. Ninguém que a visse fora dali a tomaria por prostituta. Chegava ao prédio a pé, passando as 2 da tarde. Vinha dos lados da Praça Júlio Mesquita. Saía umas três horas depois, perto das 5 e meia.

– Quem é a faxineira, onde mora? – pergunta Rago, ansioso.

– Esse é o problema. Penélope não sabe, e disse uma coisa assim… “essa nunca mais ninguém vai ver”.

– Garoto – disse Rago, depois de tudo. – Você está me contando esses fatos, mas não deveria. Esse é seu furo, e repórter nenhum reparte o furo com um concorrente.

– Mas você é meu amigo, me levou ao 84 para ganhar conhecimento. Lá encontrei a Penélope.

– Repórter, nestas horas, não tem amigos. E sobre Penélope, você tem que entender que ela não é uma moça para se apaixonar e casar. Se gostou dela na cama, e não se importa em reparti-la com os que passam por lá antes e depois de você, boa sorte.

Na sala de imprensa, os amigos que nem sempre eram amigos estavam às voltas com o noticiário do dia-a-dia. A prisão de uma falsa doméstica agitava a Central. Esse era o rótulo de mulheres que se empregavam em casas de família para roubar. Por corriqueiros, tais casos não mereciam mais do que pé de página. Mas aquele tinha um ingrediente exótico: a falsa doméstica era uma moça bonita, levava certo jeito recatado, e tinha belas pernas.

Rago e o rapaz chegaram no momento em que os fotógrafos enxameavam em redor da presa. Esta sentava-se em uma cadeira, com as pernas cruzadas, composta. Chorava.

– Se minha foto sair no jornal eu me mato.

Gênio empunhava a Roleyflex bem à frente dela. Com sorte, estaria garantida a foto de mulher sensual obrigatória na primeira página do Post. Alguém de passagem por ali, poderia se perguntar: sensual como, com toda essa discrição?

– Se a foto vai lhe dar problema, meu bem, você pode cobrir o rosto – disse Gênio, num tom caridoso.

A moça olhou para o fotógrafo, esperançosa.

– Posso?

Bem, explicou ele. Era possível fazer um trato.

– Antes você dá uma boa subidinha nessa sua saia.

A garota, que não era nenhum primor de castidade, entendeu o jogo. Ergueu bem a saia, cobriu o rosto. Sem receio. Nenhuma vítima a reconheceria pelas pernas.

Enquanto o episódio da ladra corria, Rago pegava o telefone. Discou um número e esperou. Não muito.

– Delegacia de Homicídios – disse uma voz.

– Aqui é o Rago, do Post.

– Um momento.

Em meio minuto o delegado que recebera o caso da morta do punhal atendeu.

– Doutor Castilho falando.

O jornalista e o policial conheciam-se de muitos outros mistérios.

– Como ela se chama, quem matou, por que morreu?

– Não sei, não tenho a menor idéia, nem imagino.

Como a mulher podia ser ainda uma desconhecida, se o papiloscopista colhera suas impressões digitais? No Serviço de Investigação, explicou o delegado, não havia a ficha correspondente àquelas digitais. A vítima devia ser de outro Estado.

– Você sabe, sem a identificação fica tudo muito difícil – disse o delegado. – Mas meus homens estão na rua.

– E a causa da morte?

– O furo nas costas não tem nada a ver com a morte, e não há nenhum sinal externo no corpo que a explique.

Rago ficou surpreso.

– E você vai me dizer que foi morte natural…

O IML estava esperando a conclusão de exames das vísceras, para ver se encontrava alguma coisa.

Ou seja, uma pavorosa estaca zero. Rago imaginou Paulo Fortes subindo na cadeira: “Meus companheiros, este homem me traz de manchete a informação de que nada aconteceu. A anti-informação, igual a nada. Amanhã os senhores lerão na manchete do jornal: ‘Desculpem, não temos novidades’.” O repórter, no entanto, sabia o que tinha a fazer, embora detestasse fazê-lo. Ligou para a Fotografia do Post.

.

~~~~

,

O velho elevador do 84 fez mais uma sofrida viagem até o décimo andar. “Esta coisa vai acabar caindo mesmo”, pensou Rago, lembrando-se do medo de Garoto. Assim que a porta abriu, safou-se. Trazia uma foto da morta comprimida entre o polegar e o indicador; e uma vaga sensação de mal-estar. Sentia-se no papel de um tira, e sabia bem como as inquilinas do prédio reagiam a esses profissionais. “Não é possível que oito andares de mulheres não salvem a minha pele”, tentava consolar-se. Bastaria a Paulo Fortes apenas um detalhe sugestivo…

A foto era o resultado de um primoroso trabalho entre dois setores do jornal, o laboratório fotográfico e o de arte. Uma parte do corpo da morta, o rosto, foi ampliada e separada da foto original. Daí seguiu para a Arte. Retoques de pincel trouxeram a morta à vida. Um retrato com olhos abertos e cabelos alinhados.

A reação das moças de vida airosa, como Venâncio as descrevia, foi das piores. Rodeavam o repórter, curiosas. Assim que viam o rosto da foto, tornavam-se lívidas, emudeciam. Homicídios não eram acontecimentos raros no prédio. Aquele rosto poderia, algum dia, ser de uma delas. Uma ou outra admitiu ter cruzado “com a pobre infeliz” no elevador, ou à entrada do prédio. Tudo o que sabiam dizer é que era calada, estranha.

– Não cumprimentava ninguém – disse, agora sobriamente, a mulher que quase enfiara um seio na boca de Garoto. – Ali, só torcendo o braço para ver se saía uma palavra.

Em quarenta minutos, Rago estava de volta ao ponto de partida – a calçada da Avenida São João. Evitara falar com Penélope, porque ela contaria a Garoto tudo o que falassem. Repórter não tem amigo… A cafetina do quinto andar e suas pupilas haviam tentado ajudar, mas não saíra nada que minimamente pudesse animar Paulo Fortes. “Amigos leitores, nada a informar.”

Tomou o rumo da Praça Júlio Mesquita. Ali estava o Filé do Moraes, onde tantas vezes jantara com amigos de sempre e amigas de ocasião. Saiu sem um naco de informação. Restava-lhe a portaria dos prédios. Pessoas em lugares fixos vêem quem passa. Em um deles, um rapazola xereta esticou o pescoço para espiar o que aquele estranho mostrava ao porteiro. O estranho não gostou da intromissão, e ia retirando a foto, quando o pirralho falou:

– Já vi essa dondoca.

Repórteres não devem perder tempo com curiosos, gênero de pessoa que frequentemente atravessam seu caminho e só atrapalham. Mas as coisas estavam difíceis.

– Viu o quê? O que você sabe disto?

– Ela vem à tarde, por ali.

Só a vira uma vez, e não sabia mais nada.

Ali era a Rua Vitória. Momentos depois, Rago se viu andando pesadamente pelo cimentado gasto, sem dar atenção aos prédios antigos, muitos precisados de pintura, mas dignos, que orlavam as calçadas. O que mais podia fazer?

O senhor Santos sentava-se em um banquinho que parecia mais velho do que ele. Assim esperava pela freguesia, à porta de seu comércio. A rua escancarava-se à sua frente. Quando Rago passou-lhe a foto, o homem esticou um braço letárgico para colocar o rosto da mulher no foco de seus óculos de lentes grossas.

– Ah! – fez o senhor Santos. Com tal espontaneidade que surpreendeu o visitante.

– Ah? O que…

– É ela. Vai e vem, vai e vem…

– Como vai e vem? Quem é ela?

– É o que todos, na rua, gostaríamos de saber. O que faz. De onde vem, para onde vai.

Apontou a Praça Júlio Mesquita.

– Segue nessa direção, com a tarde começando. Antes de escurecer, passa de volta. Toda terça e quinta. Vai e…

Desviando o olhar:

– Que bom, chegou o cafezinho.

A moça que vendia café era Sissi. Subiu o degrau da loja, com seu tabuleiro. Apanhou a garrafa térmica e despejou um pouco do conteúdo num copinho de plástico.

– Com este, são cinco – disse-lhe Amaro. – Sexta-feira eu pago.

Rago pagou todos os seus pecados, ao tomar o cafezinho morno, ralo e muito doce da garrafa térmica. Virou o copinho com estoicismo, pagou cinquenta centavos, e achou que conquistara o direito de comer a moça de perguntas.

– Essa mulher… ela olha para alguém, sorri, pára, conversa, compra alguma coisa? Toma cafezinho?

Sissi resumiu a resposta a uma frase.

– Não, ela só segue em frente.

Falavam como se ainda estivesse viva. Na rua, ninguém ligara o assassinato na Avenida São João com aquela presença fugaz. Compreensível. Não era terça-feira, nem quinta; era quarta. Nesse dia, a ausência do vai e vem da criatura era normal.

Havia uma coisa que intrigava Sissi.

– Eu nunca vi mulher alguma sair de casa sem nada nas mãos. Pois ela não leva nada. Nem bolsa!

A moça do café resolvia um detalhe crucial. A bolsa não fora encontrada no apartamento porque não havia bolsa. A hipótese de que o assassino a levara, um ladrão portanto, estava descartada.

Rago voltou à calçada. Continuou seu caminho, com a foto na mão, como se fosse precisar dela a qualquer momento. Lembrou-se do jogo de esconde-esconde de sua infância. Escondiam uma prenda, em algum lugar da casa; competia-lhe achá-la. Quando estava perto, diziam-lhe: “Está quente”. Quando se afastava, alertavam: “Está frio”. Sem saber por que, apertou o passo para a esquina da Avenida Rio Branco. Sentia que estava quente.

A avenida era uma fronteira. Do lado de cá, onde o jornalista se achava, viviam a cidade e seu comércio. Atravessada a avenida, começava a Boca do Lixo, território da marginalidade latente, da prostituição barata. Rago não atravessou. Achou que a mulher do retrato não faria isso.

Parado, neste lado da esquina. O que tinha em mãos? Muito pouco. Restava-lhe continuar mostrando o retrato e ter sorte. Na esquina, exatamente, estava um cego clássico, esmolando. Óculos escuros, bengala, canequinha na mão. “Uma ajuda para o pobre ceguinho…” Rago reprimiu uma nascente irritação pela peça que o destino lhe pregava. Do que valia a foto, no lugar decisivo, diante de alguém que não enxerga? Ficou à frente do homem, indeciso em dar-lhe uma esmola para melhorar a sorte, ou simplesmente se retirar. De repente agarrou-o pelo braço.

– Pirata! Você não estava preso?

O outro, se pensou em reagir, dizer-se vítima de um engano, uma agressão, desistiu.

– O que é isso, seu Rago? Saí semana passada. Preciso me virar…

Pirata, cego de um olho, era um artista. Criara várias versões do pedinte que desperta piedade. Em um momento mostrava uma perna pútrida, resultado de devastadora infecção. Efeito conseguido com a aplicação de uma camada de carne moída. Também fazia o paraplégico, o que nasceu com um pé torto, ou as mãos defeituosas. O cego era o mais usado.

– Não faz oito meses que foi preso, como está solto?

– Tenho um olho cego, o senhor sabe. O advogado conseguiu reduzir a pena pela metade. Fui condenado pelo olho bom, mas o juiz resolveu comutar a pena.

Rago continuava com a foto na mão. O outro, angustiado.

– O senhor não vai me pôr no jornal, não é?

Não respondeu. Colocou a foto na mão de Pirata.

– Estou procurando essa moça.

– Mas ela não foi morta? – perguntou o cego, olhando para a foto. – Li no jornal.

– Preciso descobrir quem era, onde morava.

Pirata disse “sim senhor”, e começou a falar. Um Mercedes Benz escuro chegava pela Avenida Rio Branco. Na esquina, deste lado, parava. A porta de trás se abria, e a mulher descia. Afastava-se sem despedidas. Nada nas mãos. Começava a caminhada pela Rua Vitória.

O informante demonstrava boa acuidade visual:

– Vidros sempre fechados, mas quando o carro passava por mim eu via que o motorista tinha uniforme. Abria a porta por dentro, para não se mostrar.

– Você viu a placa do carro, lembra dela?

– Não, nunca imaginei…

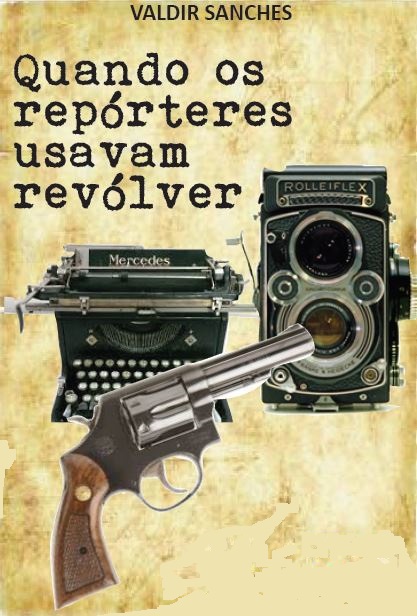

Quando os Repórteres Usavam Revólveres, novela policial de Valdir Sanches, está sendo publicada em capítulos.

Para ler o capítulo anterior, clique aqui.

Para ler o terceiro capítulo, clique aqui.

O jornalista Mario Marinho editou esta novela em sua revista eletrônica JT Sempre. É da edição feita por ele a ilustração deste post.

Muito boa a mistura de miches, Michel, micha. Mistério a dar com o pau, suspense para o dia 27/5. Aguardarei para continuar em 50anos, apesar de JTSempre trazer a novela completa.

Estou ainda no meio do segundo capítulo, mas parei aqui para dar uma bronca no Valdir Sanches, antes que me esqueça: foi por ter detectado a existência de sujeitos chatos como você que eu desisti da carreira de jornalista e fui trabalhar com o leão do Imposto de Renda.

Não dava mesmo para competir com gente que milita no jornalismo possuindo esse talento extra para escritor. Veja aí, Miltinho, como eu estava mesmo certo quando troquei as redações pela aventura de caçar contrabandistas e fraudadores. Na série B, basta o Botafogo. Caras que escrevem como o Valdir só deixam vagas pra gente jogar na terceira divisão. Estou lendo e relendo devagar alguns trechos, meio que dizendo pra mim mesmo: é assim que se escreve, seu panaca.

ESCREVER bons textos é tarefa dificílima, não me atrevo, falta-me tudo o que sobra no Valdir, no Luiz Carlos e no Servaz. Minha profissão de fé ajudou-me a respeitar dois grandes seguimentos da sociedade, OS JORNALISTAS e seus textos, alguns menos servaz e outros mais servil, e OS LEOES do imposto de renda. Ambos me passam medo, daí NOSSO MEDO. Os jornalistas e leões, só amedrontam o povo, imbecis úteis na tarefa de eleger seus representantes políticos. Os jornalistas compromissados com a verdade delas se afastam e tentam dirigir a população para o caminho que mais interessa aos donos da mídia, verdadeiro quarto poder, nefasto e secular.

Merdais do texto com assento na academia de letras, e os leões do imposto de renda sempre foram intimidadores e tidos como-verdadeiros fiscais guardadores da livre expressão e do imposto confiscado ao trabalhador, que para exercer sua cidadania plena deverá estar quite com o imposto devido e obrigatório, tal como o voto. Os leões que antes caçavam contrabandistas e fraudadores hoje devem se arrepender de trocarem redações pelo CARF.

A vala comum, cheia de lama, esconde cabeças, ideias e textos que deveriam ser lidos por mais gente além dos 50ANOSDETEXTOS. Para exercer a cidadania plena é necessário estar quite com a fazenda e com a justiça eleitoral, para melhor exerce-la necessário ler os bons textos.

—.Luiz Carlos, a qualidade do seu texto sobre este humílimo escriba desmente o conteúdo. Demonstra que você bem poderia ter encarado uma Olivetti, e partido para o jornalismo, como alavanca para a literatura. Ora, que tal bater em umas pretinhas nos momentos de folga? Dá um amansa leão, e achegue-se ao Leon (Tolstoi). Meu Deus, um trocadilho!

Quanto ao que diz deste seu amigo, se permite o tratamento, é realmente extrema bondade.

—.Miltinho, embora este seu amigo, se permite, nem sempre concorde com o que você escreve, constata a virtude de um texto vigoroso, incisivo. Você sabe dar bem seu recado.