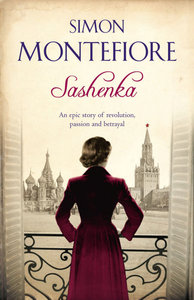

O título, Sashenka, não chega a ser especialmente atraente, a não ser talvez para pessoas, como eu, fascinadas por tudo que tenha a ver com a Rússia. O autor, Simon Montefiore, não é conhecido, ou, no mínimo, não é famoso. A capa da edição brasileira – uma foto de uma mulher que não quer dizer nada, e o título numa tipologia feia, esquisita – parece mais adequada a um romance água-com-açúcar para moças românticas de pequena inteligência e parca informação sobre o mundo. (*)

E, entanto, Sashenka é um belo livro, extremamente interessante, fascinante.

Lembra um pouco Doutor Jivago, a obra-prima de Bóris Pasternak. Não tem a imensa grandeza literária da prosa do grande poeta russo, mas aborda temas que estão em Jivago, focaliza a mesma época, os mesmos fatos históricos – a vida de famílias russas ao longo de várias décadas do século XX, através da maior seqüência de mudanças das estruturas sociais já registradas na História. Tem, como Jivago, viagens em trens superlotados, num país continental em que boa parte da população foi forçada a sair de sua região natal, em migrações contínuas. E, ainda como Jivago, fala de uma avassaladora paixão extraconjugal.

Lembra um pouco Doutor Jivago, a obra-prima de Bóris Pasternak. Não tem a imensa grandeza literária da prosa do grande poeta russo, mas aborda temas que estão em Jivago, focaliza a mesma época, os mesmos fatos históricos – a vida de famílias russas ao longo de várias décadas do século XX, através da maior seqüência de mudanças das estruturas sociais já registradas na História. Tem, como Jivago, viagens em trens superlotados, num país continental em que boa parte da população foi forçada a sair de sua região natal, em migrações contínuas. E, ainda como Jivago, fala de uma avassaladora paixão extraconjugal.

Em mil outros aspectos, naturalmente, difere demais do romance de Pasternak. Difere, sobretudo, na profundidade e no ritmo da narrativa. Jivago é caudaloso, vai muito fundo na análise psicológica dos personagens, preocupa-se menos com a política, tem um ritmo lento, irregular, perde-se em longos devaneios subjetivos, poéticos, impressionistas. Tem cheiro de terra. Sashenka, copyright 2008 (a edição brasileira, pela Suma de Letras, da Objetiva, é de 2010), também é caudaloso – são quase 500 páginas –, também tem dezenas de personagens, mas tem a agilidade, a objetividade de sua época, destes tempos em que nos habituamos às narrativas de mistérios policiais, de novelas de ação. Tem cheiro de sangue.

Talvez não fosse muito errado dizer que Sashenka é assim uma espécie de mistura de Doutor Jivago com O Primeiro Círculo, de Soljenitsin, com um pouco do ritmo da Trilogia Millennium ou de um livro de Scott Turow ou John Grisham.

Já no sumário, o livro diz a que veio – 1916, 1939, 1994

Duas páginas antes mesmo do início do romance já adiantam bastante do que se tratará a seguir. Na primeira delas, reproduz-se um anúncio (fictício, é claro) do Boletim do Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Moscou, de março de 1994: “Procuramos jovem historiador, com experiência em pesquisas nos arquivos do Estado russo. O projeto: história de uma família, localização de pessoas desaparecidas, etc.”

O sumário, na página seguinte, esclarece que o livro é composto de três partes: Um, São Petersburgo, 1916. Dois, Moscou, 1939. Três: Cáucaso, Londres, Moscou, 1994.

Não poderia ser mais claro, mais óbvio: 1916, 1939, 1994. Pouco antes da revolução comunista, o auge do stalinismo, o pós desabamento do império soviético.

É um romance, uma história de ficção, em que personagens criados pelo autor convivem com personagens reais, históricos. Como na magnífica série Roma, da BBC em união com a HBO. Como em tantos romances históricos cada vez mais comuns nas últimas décadas.

É um romance, uma história de ficção, em que personagens criados pelo autor convivem com personagens reais, históricos. Como na magnífica série Roma, da BBC em união com a HBO. Como em tantos romances históricos cada vez mais comuns nas últimas décadas.

Apesar de não ser russo, e sim inglês de Londres, e apesar de ser jovem – nasceu em 1965, 12 anos, portanto, após a morte de Stalin –, Simon Montefiore entende do que está falando, ao que tudo indica. Jornalista, pesquisador, estudou história da Rússia ao longo de dez anos. Escreveu Catherine the Great & Potemkim, sobre o período de Catarina II, a Grande, imperatriz russa de 1762 a 1796, e dois livros sobre a era stalinista – Stálin: A Corte do Czar Vermelho e O Jovem Stálin, ambos premiados na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.

Fez pesquisas nos arquivos russos após o desmanche da União Soviética, e entrevistou dezenas de pessoas sobre as histórias de suas famílias ao longo do século XX. A esse material, somou as descrições contidas em mais de uma dezena de livros sobre a história russa recente – diversas obras de historiadores, e outras tantas biografias e autobiografias.

Mais ainda do que ser um bom pesquisador, Montefiore tem ligações afetivas e de sangue com a Rússia, como já indica seu nome completo, Simon Jonathan Sebag-Montefiore. Seu pai, um médico, descende de uma família de abastados judeus – exatamente como sua personagem Sashenka, apelido de Aleksandra Samuilovna Zeitlin. A mãe dele, uma escritora, vem de uma família de judeus lituanos; os avós maternos fugiram das perseguições aos judeus no império russo no início do século XX.

Montefiore misturou o que soube através de sua própria família com o que aprendeu com suas pesquisas, mais uma invejável capacidade de criar tramas e subtramas. O resultado é um romance que de fato consegue descrever situações e ambientes com acuidade histórica e diversos detalhes da vida real na Rússia, em meio a uma boa ficção. Produziu uma narrativa que merece aqueles adjetivos de que só a língua inglesa é capaz: page turner, unputdownable – livros que fazem o leitor virar as páginas sem conseguir parar, sem conseguir deixar de lado a obra.

Não é, acho eu, literatura de primeiríssima qualidade. Há senões. Não achei o personagem de Sashenka muito bem delineada (retorno a isso mais tarde). Há volta e meia um excesso de romantismo, de sacarina. E, dentro de uma trama muito bem engendrada e conduzida, me pareceu que há alguns exageros, algumas improbabilidades.

Mas são detalhes. É um bom romance, bem escrito, cheio de descrições vívidas, interessantes, dos costumes, dos hábitos da sociedade russa pré e pós revolução comunista. E a menção que fiz um pouco acima a cheiros não é gratuita: é fascinante como o autor faz referência a sensações olfativas, ao longo de todo o livro.

E, sobretudo, é um belo, rico, painel sobre a chegada do regime comunista à Rússia – o primeiro país a adotá-lo – e, depois, sobre os crimes absurdos, impressionantes, chocantes, horripilantes, cometidos por ele.

É um painel, não um panfleto

A principal característica de Sashenka, acho, é exatamente esta: é um painel. Não é um panfleto.

A principal característica de Sashenka, acho, é exatamente esta: é um painel. Não é um panfleto.

Não há berros, palavras de ordem, pontos de exclamação. A narrativa procura sempre um tom neutro, de descrição, sem comentários.

Um comunista que ler hoje a Parte Um do livro, a passada em São Petersburgo em 1916, até a primeira das duas revoluções de 1917, não terá motivos racionais para dizer que é uma narrativa reacionária, burguesa, anti-revolucionária, esses rótulos todos aos quais se apegam ainda hoje os comunistas de alma, sinceros, honestos – se é que existe algum que preencha esses requisitos todos, ao mesmo tempo.

A riqueza e ociosidade da aristocracia que Simon Montefiore descreve na Parte Um, o status quo da Rússia czarista, a absurda injustiça social, talvez a maior que já tenha havido na História, muito maior ainda que a do Brasil de hoje, toda a realidade social de 1916, tudo isso é cruel, desgraçado, vomitativo. É indefensável, seja por que ângulo queiramos ver – o racional, o emotivo, o intelectual, o sentimental. Ninguém, em sã consciência, poderia defender que aquilo continuasse.

As descrições das vidas das famílias estupidamente ricas, em um país gigantesco de multidões paupérrimas, famintas, parecem justificar plenamente a vontade, a necessidade, a determinação de mudar.

Não é de forma alguma estranho que, aos 16 anos, Sashenka, baronesa, todos os privilégios do mundo acumulados, inteligente, sensível, vá aderir aos bolcheviques.

E Montefiore escolhe um tipo de narrativa esperta, que funciona bem: o narrador tipo Deus, que tudo sabe e tudo vê, expressa a realidade de acordo com a visão de cada personagem. As descrições são feitas de acordo com cada personagem – quando está falando sobre Sashenka, mostra o que ela sente, o que ela vê. Quando acompanha o pai dela, o barão Zeitlin, capitalista de sucesso, riquíssimo e poderoso apesar de ser judeu e portanto menosprezado pelo status quo czarista, mostra a realidade vista por ele, reproduz o que ele está pensando. Quando o centro da narrativa é a mãe dela, Ariadne, uma sanguessuga, louca, entregue às drogas, à vida hedonista à la Sodoma e Gomorra, à fascinação pelo esoterismo de resultados de Rasputin, mostra como ela vê a realidade em torno dela.

O narrador não demonstra tomar partido. Expõe. A realidade é mostrada através das diferentes visões de mundo dos personagens principais.

O leitor, hoje, qualquer leitor, tem engulhos com aquela realidade, vista por qualquer um dos personagens. Aquilo é vomitativo, é o centro da injustiça, é algo que não poderia prosseguir, precisava mudar, precisava acabar.

E é de maneira bastante sutil que Montefiore dá uma gozadinha nos teóricos do marxismo, ao lembrar que, pelo que Marx dizia, seria absolutamente improvável que a revolução comunista começasse pela Rússia, país ainda fincado numa estrutura econômica e social quase medieval, pré-industrialização, pré-desenvolvimento do capitalismo. Pelo que Marx dizia, a revolução começaria nos países onde a classe operária fosse avançada, onde a revolução industrial tivesse sido forte – Inglaterra, Alemanha, França, Itália.

Pois foi na Rússia.

É uma gozadinha sutil, a que se faz neste livro escrito agora, 2008, quase um século depois, quando então já se tem um distanciamento que permite rever a História através dos grandes movimentos.

É uma gozadinha sutil, a que se faz neste livro escrito agora, 2008, quase um século depois, quando então já se tem um distanciamento que permite rever a História através dos grandes movimentos.

(E aqui me permito um parênteses rápido, só para uma constatação. Bem ao contrário do que previa Marx, o comunismo jamais se instalou em um país de economia desenvolvida. Ao contrário, chegou apenas a países periféricos ou economicamente atrasados – China, Coréia, Vietnã, Cuba; nos países do Leste europeu, foi imposto à força pelo império soviético. Hoje, só namoram o socialismo alguns governos de nuestra muy pobrecita Latino-América.)

Privilegiada, depois revolucionária, depois privilegiada pelo novo Estado

Insisto: o que se apresenta no Livro Um (assim como no Dois, e no Três) não é um panfleto anti-revolução comunista, não é um panfleto de forma alguma, não é uma aula de História, não é um discurso – é a história de uma família fictícia, embora a ficção seja toda calcada em dados históricos.

Sashenka, 16 anos, sensível, inteligente, estudiosa, estudante de escola para filhas de nobres, é cooptada por Mendel, o tio bolchevique. Apaixona-se pelo ideal revolucionário de mudar as estruturas injustas de seu país, e vai à luta.

Antes de fazer 17, conhece Lênin, Stálin. Trabalha para Lênin como secretária.

Corta, pulamos para 1939, e Sashenka, que no czarismo era baronesa privilegiada, é então privilegiada camarada da nomenklatura stalinista, casada com importante camarada da nomenklatura, com direito a grande e belo apartamento e grande e bela dacha e empregados só disponíveis para camaradas importantes. O igualitarismo serviu para os discursos, não para a realidade da vida.

A meu ver, vai aí, na Parte Dois, uma incongruência na criação da personalidade de Sashenka. Uma mulher brilhante, sensível, que aos 16 anos havia aderido ao idealismo comunista com tamanha garra, não poderia ser, aos 39, tão obtusamente crente no grande engodo da sociedade sem classes, tão apatetadamente maravilhada com o Grande Líder Senhor dos Povos Russos. Uma coisa não combina com a outra. Se era inteligente, sensível, quando bem jovem, então, não poderia continuar acreditando cegamente no partido, no regime, após 20 anos de revolução, de tanto extermínio de antigos aliados tornados inimigos do Grande Líder, e ao se ver tão privilegiada numa sociedade que supostamente não deveria ter diferenças sociais.

Mas talvez não seja um defeito na criação da personagem. Talvez o problema seja meu – a visão de um reacionário pequeno burguês, alguém a quem falta a lucidez do Homem Novo, do Verdadeiro Socialista, do autêntico batalhador pela grande pátria que enfrenta diuturnamente a ameaça dos traidores, dos capitalistas, dos imperialistas.

É. Pode ser.

“É melhor fuzilar cem homens inocentes que deixar um espião escapar”

Mas na minha opinião não há, mesmo na Parte Dois, nada que se pareça com panfleto anti-revolucionário. Continua-se a descrever a realidade, a história de uma família. Mostra-se perfeitamente o ponto de vista dos revolucionários.

Mas na minha opinião não há, mesmo na Parte Dois, nada que se pareça com panfleto anti-revolucionário. Continua-se a descrever a realidade, a história de uma família. Mostra-se perfeitamente o ponto de vista dos revolucionários.

É como diz Vânia Palitsin, operário, filho de camponeses, bolchevique de primeira hora, a mais autêntica expressão do Homem Novo: “Pelo partido, eu faço qualquer coisa. Sim, eu sei o que é quebrar um homem. Alguns se quebram como palitos de fósforo, outros preferem morrer a dizer uma palavra. Mas é melhor fuzilar cem homens inocentes que deixar um espião escapar. É melhor fuzilar mil.”

Se um Verdadeiro Socialista lesse Sashenka, poderia perfeitamente dizer que a narrativa está correta, e que o camarada Stálin estava certo, o camarada Beria estava certo, o fictício camarada Vânia Palitsin estava certo. De que vale uma vida, 200 vidas, dez milhões de vidas, se elas ameaçam a construção do socialismo? Se dez milhões de pessoas ameaçam a construção do socialismo, que sejam torturadas até confessar o que precisamos que elas confessem, e que depois sejam exterminadas, para que a construção do Mundo Novo não seja ameaçada.

E quem não concordar, é porque infelizmente ainda não compreendeu que os desígnios do Partido têm que ser respeitados; ainda não se livrou do sentimentalismo burguês a favor do Inimigo. Tiro na nuca dele, com o maior orgulho socialista.

Simon Montefiore conta uma história – e até mesmo, depois do final da história, se explica, se justifica, embora não fosse necessário: “Esta é a história de mulheres e crianças de uma família fictícia, ao longo de várias gerações, e espero que seja apreciada assim: um romance sobre a intimidade de uma família. Mas foi inspirado por muitas histórias, cartas e casos que encontrei em arquivos e ouvi em entrevistas, durante dez anos de pesquisas sobre a história russa. (…) Acima de tudo, este é um livro sobre o amor e a família.”

O escritor de fato parece ter tomado muito cuidado em evitar um tom panfletário. Ao longo das 500 páginas de Sashenka, só percebi um único parágrafo em que ele deixa extravasar sua indignação pessoal com os milhões de assassinatos da era stalinista, os milhões e milhões de casos de famílias arrasadas, destroçadas. E é um parágrafo suave:

“Havia mulheres bondosas como Carolina, na agonia da Rússia, quando as pessoas mais decentes se tornaram cruéis, ou olharam para o outro lado. Tais pessoas eram raras. Mas existiram. Sozinhas, mantiveram acesas as chamas do amor.”

Nas prisões do czar, o medo era muitíssimo menor

Há também no livro uma carta, endereçada a Stálin, em que o tio de Sashenka, Mendel, membro do partido desde 1904, preso várias vezes e torturado pela polícia política do czar Nicolau, descreve as torturas a que foi submetido no novo regime: “Mesmo nos duros campos da katorga, sob o czar, eu nunca passei por um milionésimo desse medo e sofrimento”, diz Mendel.

Não é uma invenção de um escritor burguês, sabugo do imperialismo anglo-americano. Após o final da narrativa, Montefiore toma o cuidado de explicar: “Peritos reconhecerão que a carta de Mendel, reclamando do modo como foi tratado na prisão, é estreitamente relacionada com a trágica carta escrita pelo diretor teatral V. Meyerhold.”

O regime comunista, em especial durante o período de Stálin, reescreveu como pôde a História – em 1984, de George Orwell, os jornais eram constantemente reescritos, para adequar o passado às necessidades do presente. Sob o comunismo soviético, muitas décadas antes do Photoshop, as fotos foram reescritas, para que se apagassem delas os heróis de ontem caídos hoje em desgraça. Mas, de forma da mais absoluta esquizofrenia, milhões e milhões de documentos não foram destruídos. Existem lá, nos paquidérmicos arquivos da Rússia, transcrições de ordens de prisões da polícia política, das confissões dos presos torturados (“Me entreguem um homem à noite e, de manhã, ele vai confessar que é o rei da Inglaterra”, cita o Homem Novo Vânia Palitsin para Sashenka).

Um personagem criado por Montefiore na Parte Três, Maxi Chubin, um garotão dos anos 90 estudioso dos arquivos da era soviética, dá explicações:

“Você não pode pensar nesses bolcheviques em termos de políticos modernos. Eles eram fanáticos religiosos. O marxismo era uma coisa fanática; o fervor deles era quase islâmico. Eles viam a si mesmos como cruzados medievais ou cavaleiros templários. Família, amor e amizade não eram nada comparados ao santo graal.”

E logo em seguida:

“Os nazistas sabiam que estavam agindo errado, então esconderam tudo. Mas os bolcheviques estão convencidos de que estavam agindo certo, então conservaram tudo.”

Para concluir:

“Os papéis cheiram a sangue.”

Muito pior do que todas as distopias puderam imaginar

Não vou, é claro, adiantar mais elementos da trama – não teria qualquer sentido trazer spoilers aqui. Mas acho que, sem fazer revelações que atrapalhem quem ainda vai ler o livro, dá para dizer que o que Sashenka mostra sobre o horror do Estado totalitário, o medo disseminado entre todas as pessoas, e depois os métodos da polícia política, é de causar calafrios. É extremamente apavorante – mesmo contado em uma linguagem que procura ser neutra, apenas e simplesmente descritiva.

Não vou, é claro, adiantar mais elementos da trama – não teria qualquer sentido trazer spoilers aqui. Mas acho que, sem fazer revelações que atrapalhem quem ainda vai ler o livro, dá para dizer que o que Sashenka mostra sobre o horror do Estado totalitário, o medo disseminado entre todas as pessoas, e depois os métodos da polícia política, é de causar calafrios. É extremamente apavorante – mesmo contado em uma linguagem que procura ser neutra, apenas e simplesmente descritiva.

O autor consegue nos colocar dentro dos horrores das prisões czaristas e dos horrores muito piores das prisões stalinistas.

É pior do que tudo o que as distopias escritas no século XX – 1984, Fahrenheit 451 – puderam imaginar.

A literatura russa descreveu muitas vezes os horrores dos horrores das prisões políticas e dos campos de trabalhos forçados, nos tempos dos czares imperiais e nos tempos dos czares comunistas, de Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiéviski, até os relatos de Soljenítsin sobre os Gulags. Esse inglês de sobrenome italiano acrescentou mais uma obra a essa imponente coleção.

Que trágico país, capaz de passar diretamente do absurdo do czarismo imperial ao absurdo czarismo do partido único. E que, passado tudo isso, elege nas urnas como líder supremo um ex-dirigente da polícia política.

Trágico, belo, fascinante país, que produz uma das melhores literaturas do mundo, se não for a melhor. Até em livros escritos por estrangeiros.

Novembro de 2010

(*) Depois que escrevi a anotação acima, e fui atrás de reproduções da capa do livro, vi que a da edição brasileira apenas reproduz a de outras edições que vieram antes. Não é culpa da editora brasileira, portanto, a capa ruim.

Excelente! Parabéns!