Madeleine Peyroux dedica seu disco de 2012, The Blue Room, à sua mãe. Está na terceira página do rico encarte do CD; a capa do encarte é a reprodução exata da capa do disco; na página 2 há uma foto da cantora, um big close-up que mostra seu rosto entre as sobrancelhas e a boca; a página 3 é toda negra, com as palavras “for Mom” em caixa alta, em azul.

Madeleine Peyroux dedica seu disco de 2012, The Blue Room, à sua mãe. Está na terceira página do rico encarte do CD; a capa do encarte é a reprodução exata da capa do disco; na página 2 há uma foto da cantora, um big close-up que mostra seu rosto entre as sobrancelhas e a boca; a página 3 é toda negra, com as palavras “for Mom” em caixa alta, em azul.

Toda a programação visual do disco é feita em cima do azul do título, do negro e do branco. O encarte informa que as fotos da bela mulher foram feitas no The Blue Room, “o bar mais antigo de Burbank, Califórnia”.

Madeleine Peyroux nasceu em 1973, dois anos antes de minha filha. É da geração de Fernanda, e portanto dá para imaginar que sua mãe seja da minha geração.

Ao ouvir pelas primeiras vezes The Blue Room, senti como se Madeleine Peyroux tivesse dedicado o disco a mim.

The Blue Room parece, de fato, um presente para a minha geração, para nós, que ouvimos Ray Charles cantar no rádio “I cant’t stop loving you” a partir de 1962.

Aqui, uma digressão bem pessoal. Melhor pular para o intertítulo seguinte

Faço aqui uma (pequena, espero) digressão pessoal. Foi por mero acaso que trouxe para casa The Blue Room. Na última sexta-feira, dei uma passada com meu irmão Geraldo na Compact Blue da Rua Augusta para pegar o CD de Mayra Andrade que havia encomendado ao Joel, o dono da loja. A Compact Blue é uma perdição para quem ainda gosta de discos e filmes em suporte físico: o espaço é abarrotado de CDs e DVDs. A sensação que se tem é que ali há muito mais discos e filmes do que seria racionalmente possível – mais ou menos como a ligação entre as estações Consolação e Paulista do metrô às 6 da tarde tem mais gente do que caberia.

Por absoluto acaso, no meio daquela zorra total (o Joel da Compact Disc não tem o mesmo cuidado de guardar tudo em absoluta ordem que têm o Ademir e a Regina da Pop’s), bati os olhos em The Blue Room. “É o novo dela”, informou Joel.

Nos últimos tempos, tenho comprado bem menos discos e DVDs do que antes. Muitíssimo menos. Mas não dá para resistir a Madeleine Peyroux; tinha já cinco álbuns dela – Dreamland (1996), Got you on My Mind (ela com William Galison) e Careless Love (ambos de 2004), Half the Perfect World (2006) e Standing on the Rooftop (2011). Não há como resistir, e então comprei. (Quer dizer: ganhei de presente, porque meu irmão Geraldo fez questão de pagar.)

The Blue Room, o sexto disco que tenho de Madeleine Peyroux, me pegou desde a primeira audição.

Um disco que segue um conceito, uma idéia

Lá pela terceira audição, uma audição ainda descuidada, o disco rolando lá ao fundo da conversa, me impressionou o fato de que não havia apenas a releitura, o cover de “I can’t stop loving you” (de Don Gibson). Havia também outras três canções cantadas por Ray Charles, indissociáveis a Ray Charles: “Take these chains from my heart” (Fred Rose-Hy Heath), “Born to lose” (Frankie Brown) e “You don’t know me” (Cindy Walker-Eddy Arnold).

Lá pela terceira audição, uma audição ainda descuidada, o disco rolando lá ao fundo da conversa, me impressionou o fato de que não havia apenas a releitura, o cover de “I can’t stop loving you” (de Don Gibson). Havia também outras três canções cantadas por Ray Charles, indissociáveis a Ray Charles: “Take these chains from my heart” (Fred Rose-Hy Heath), “Born to lose” (Frankie Brown) e “You don’t know me” (Cindy Walker-Eddy Arnold).

Só aí fui dar uma olhada no encarte.

Que beleza de encarte.

Além de ter uma edição de arte que tenho a certeza de que Carlos Bêla aprovaria – bem cuidada, bonita, elegante como Madeleine Peyroux, como sua voz e os arranjos de seus discos –, é também muito informativa. Traz uma beleza de texto assinado por Michael Cuscuna, que nos explica tudo o que é preciso saber sobre o como e o por quê do disco.

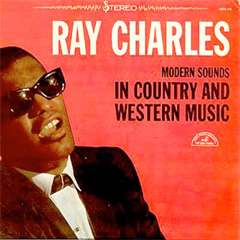

The Blue Room é um álbum, como se dizia nos anos 1960, “conceitual”. Não é a mera junção de algumas faixas soltas, de maneira um tanto aleatória, ou randômica, como se diz agora nos anos 2010. As canções estão ali porque seguem um conceito, uma idéia, uma proposta. É um disco inspirado nos dois volumes de Modern Sounds in Country and Western Music, que Ray Charles lançou em 1962 e 1963. Estão lá no encarte, junto com o texto cheio de informações, as reproduções das capas originais dos discos de Ray Charles.

Os discos de Ray Charles de 1962 e 1963 chocaram os puristas

Ray Charles – relata o texto de Michael Cuscuna – chocou, espantou seus fãs puristas, quando, em 1962, lançou, antes do primeiro LP Modern Sounds in Country and Western Music, o compacto com “I can’t stop loving you”:

“Para aqueles entre nós que já adorávamos Ray Charles e fomos inicialmente expostos ao álbum através de seu primeiro compacto ‘I can’t stop loving you’, o massivo, muito branco coro que cantava os dois primeiros versos da canção nos fizeram encolher de medo. Ele nos convencia de que nosso ídolo tinha vendido sua alma à mentalidade das grandes gravadoras. Para os puristas com uma tendência a definir claramente as separações entre os gêneros musicais, Ray Charles não tinha nada que dar credibilidade à música da capirada.”

(A expressão original é “redneck hillbilly”, que a mim parece um pleonasmo, tipo caipira interiorano.)

Os puristas torceram seus narizinhos empinados – e o primeiro disco vendeu horrores, assim como o segundo volume. Em vez de ficarem na história como polêmicos, foram os mais vendidos da carreira do artista até então.

Os puristas torceram seus narizinhos empinados – e o primeiro disco vendeu horrores, assim como o segundo volume. Em vez de ficarem na história como polêmicos, foram os mais vendidos da carreira do artista até então.

“O que nós todos iríamos mais tarde compreender era que o disco, como nenhum outro gravado anteriormente por Ray Charles, representou uma liberdade artística que a maioria dos cantores iria perseguir nos 50 anos seguintes”, prossegue o texto de Michael Cuscuna. “Ninguém queria que Ray Charles cantasse canções country & western – com exceção de Ray Charles. Quando ele relutantemente deixou a Atlantic Records, onde sua arte musical e seu estilo começaram a se formar, assinou um revolucionário contrato com a ABC-Paramount em 1960, que garantia que ele teria completo controle artístico sobre as gravações e a propriedade das fitas originais. Ocorreu um grande e inédito golpe no sistema das grandes gravadoras, que impingia sobre os cantores canções ruins e arranjadores medíocres à procura do todo-poderoso sucesso.”

“Gênio é metade talento, metade instinto impecável”

O texto de Michale Cuscuna, além de extremamente informativo, é muito bom, saboroso, elegante. O cara, é bom saber, é também da minha geração (nasceu em 1949); ao contrário de mim, no entanto, entende de música; escreve sobre jazz, é produtor de discos e trabalhou na lendária Blue Note Records. Dá vontade de transcrever o texto inteiro.

Ele diz é que, ao fazer os dois álbuns dedicados ao que na época se chamava de country & western, Ray Charles provou que era gênio – “afinal, gênio é metade talento, metade instinto impecável”.

A idéia de produzir um disco com Madeleine Peyroux prestando homenagem àqueles álbuns de Ray Charles foi de Larry Klein, que já havia produzido outras obras da cantora. Madeleine vem das mesmas raízes: jazz, country e folk. “Seu conceito não era, de forma alguma, replicar os arranjos ou o estilo ou a sequência dos álbuns originais”, escreve Cuscuna. E prossegue:

“Criada no Brooklyn e em Paris, com um pedigree de Nova Orleans, Madeleine Peyroux é uma artista cujo mix musical eclético é perfeito para uma contadora de histórias. E as canções que Ray Charles escolheu para Modern Sounds são, acima de tudo, histórias. Sabiamente, Madeleine achou que a infusão de material mais novo, porém próximo em espírito do original, era essencial para o projeto.”

E aí vem o instinto impecável da jovem cantora. Aos quatro sucessos gravados por Ray Charles em 1962 e 1963, ela acrescentou pérolas, só pérolas. Tem o velho clássico “Bye, bye, love”, do casal Felice & Boudleaux Bryant, da mesma época dos discos originais de Ray Charles, e que já teve dezenas de versões.

Só no meu iTunes tenho três outras versões de “Bye, bye, love”. Está lá a versão original dos Everly Brothers, a de Simon & Garfunkel em homenagem a eles, e a francesa de Silvye Vartan. Não passei para o iTunes a versão farsesca, ousada, doida, que Bob Fosse apresentou em All That Jazz, e que transforma a canção de perdido amor juvenil em adeus à vida, simplesmente trocando o substantivo love por life e o verbo cry por die.

“Bye, bye, love” teve um monte absurdo de covers. Mas Madeleine Peyroux não tem medo de gravar uma canção que já foi gravada dezenas de vezes. Ela sabe que grava de forma diferente – ou melhor – do que todas as outras.

Mais ou menos da mesma época de “Bye, bye, love”, segunda metade dos anos 1950, início dos 1960, há “Changing all those changes”. Ela foi catar essa canção pouquíssimo conhecida de Buddy Holly, o gênio que morreu com absurdos 22 anos de idade e foi uma das mais fortes influências de Paul McCartney. Tenho vários discos de Buddy Holly, mas nenhum deles traz essa canção. (Há no YouTube uma delícia de videoclip com a gravação.)

Se foi ao fundo do baú para achar uma canção pouco conhecida de Buddy Holly, do baú imenso de Leonard Cohen escolheu uma das mais regravadas, “Bird on the wire”. De Randy Newman, outro dos quatro gigantes da canção da América do Norte de origem judia (os outros, claro, são Bob Dylan e Paul Simon), pegou “Guilty”.

Gravou ainda uma canção doidamente doída de Warren Zevon, “Desperadoes Under The Eaves”, e “Gentle on my mind”, de John Hartford.

Uma cantora que sabe muito bem que a História não começou quando ela nasceu

Madeleine Peyroux é uma jovem artista daquele tipo que, para a maioria dos críticos de música moderninhos, parece um tanto esquisito, talvez até incompreensível. Ela sabe que a História não começou no dia em que nasceu.

Tem um sólido histórico de cantar canções que já haviam sido gravadas antes. Por exemplo: em Dreamland, feito quando ela estava com 23 aninhos, gravou a antiquíssima (pelas contas dos jovens) “I’m going to sit down and write myself a letter” e a não menos antiga “La Vie em Rose”, do repertório de Edith Piaf. Em 2004, gravou “Careless love”, que Ray Charles havia gravado naquele projeto dele de fazer releituras de canções até então rotuladas como country & western; abriu o mesmo disco com uma canção antiga de Leonard Cohen, “Dance me to the End of Love”.

Há quem chame isso de nostalgia. Não tem nada a ver com nostalgia. Trata-se de reconhecer que houve um passado antes de a gente nascer. Trata-se da consciência de que as grandes canções feitas tempos atrás continuam grandes.

Não que Madeleine Peyroux seja única. Nara Leão fez isso a vida inteira. Ná Ozzetti fez isso desde quando era a melhor voz do Rumo, e continuou fazendo a vida inteira. Roberta Sá grava sambas que a mãe dela ouvia.

Embora não seja inédita, a capacidade de entender que a vida começou mais tempo atrás, e o gosto por canções feitas antes do nascimento, são qualidades excepcionais que só alguns cantores demonstram ter.

Arranjos perfeitos, maravilhosos, para a voz que acaricia nossos ouvidos

The Blue Room reúne dez canções. Dez belíssimas canções, que acariciam nossos ouvidos com o timbre único, personalíssimo, da voz de Madeleine Peyroux, envolto por arranjos impecáveis.

Diz, sobre os arranjos, Michael Cuscuna: “Larry Goldings, Dean Parks, David Pilch e Jay Bellerose formam o grupo que fornece a base rítmica econômica, saborosa, arranjada por Larry Klein. Os arranjos de cordas de Vince Mendonza para sete faixas são belos, imprevisíveis e perfeitamente apropriadas ao tom e ao clima de cada canção. E se há uma conexão musical direta com Ray Charles, é o trabalho nos teclados de Goldings, cheio de sentimento, que tem o mesmo tipo de notas perfeitamente colocadas e o uso de espaço que eram parte do estilo único de Charles.”

The Blue Room está tocando sem parar, e a cada vez que uma música se repete mais gosto de ouvir de novo.

O único defeito que descobri até agora é que o disco termina muito depressa, e me faz ir lá botar de novo a cada 43 minutos.

15 e 16 de julho de 2013

Este texto é completado por outro: “Dúvidas metafísicas sobre os discos”.

Que texto maravilhoso. Vou passar o fds em Sampa fugindo da terra arrasada pelo PT e comprar o CD