Os mais jovens, mais inexperientes (uma pena; ainda bem que a juventude é uma doença que o tempo cura), não sabem o que é isso. Mas que maravilha era “Besame Mucho” com Ray Conniff e sua orquestra. Aquelas paradinhas marotas, depois do pa-pa-rã dos metais, eram uma total delícia. Nada mais fácil do que ter uma paixonite por quem sabia dançar bem nos bailinhos do começo dos anos 60 – ainda mais depois de um cuba libre.

Era a época de dançar ao som das orquestras de Ray Conniff, Billy Vaughan, Percy Faith, ou ainda Sílvio Mazzucca, Metais em Brasa, Românticos de Cuba. O estéreo ainda era uma novidade, e nem toda vitrola hi-fi o incorporava.

Era a época de dançar ao som das orquestras de Ray Conniff, Billy Vaughan, Percy Faith, ou ainda Sílvio Mazzucca, Metais em Brasa, Românticos de Cuba. O estéreo ainda era uma novidade, e nem toda vitrola hi-fi o incorporava.

O que leva inevitavelmente a duas certezas. A primeira é: olha, faz um tempinho, hein? E a segunda: na época de nossas mães a qualidade era muito melhor. Eles tinham as big bands americanas, as fabulosas e originais, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Les Brown, e até mesmo Glenn Miller. Eles tinham o jovem Sinatra e o perfeito Bing Crosby, e, aqui, maravilhas como Pixinguinha e Orlando Silva. Porque, é claro, aquelas coisas tipo Ray Conniff que nos faziam dançar e amar quando éramos bem jovens nos anos 60 eram uma diluição leve do que as big bands fizeram antes; em qualidade, eram tão fundas quanto pires.

Mas é preciso deixar claro desde já que, quando se fala de música que embala paixões, de música que nos faz sonhar de amor, ou que alivia na hora da dor de cotovelo, qualidade artística não importa nada. Fazer distinção entre “brega” e bonito é coisa de crítico – ou de quem não está apaixonado, o que é triste do mesmo jeito.

Nos anos 60, pouco depois do auge de Ray Conniff, veio, por exemplo, o começo de uma onda italiana, um balaio onde se misturavam Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Pino Donaggio e também Peppino Di Capri, Fred Bongusto e até John Foster, e depois Gigliola Cinquetti. E quem até hoje sabe de cor ao menos o refrão de “Io che amo solo te” e “Ho capito che ti amo” também se deixou levar por “Champagne”, “Amore, Scusami” e “Dio, come ti amo”, sem problema algum. Por que não?

Nos anos 60, pouco depois do auge de Ray Conniff, veio, por exemplo, o começo de uma onda italiana, um balaio onde se misturavam Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Pino Donaggio e também Peppino Di Capri, Fred Bongusto e até John Foster, e depois Gigliola Cinquetti. E quem até hoje sabe de cor ao menos o refrão de “Io che amo solo te” e “Ho capito che ti amo” também se deixou levar por “Champagne”, “Amore, Scusami” e “Dio, come ti amo”, sem problema algum. Por que não?

O amor sempre foi poliglota, e as canções de amor também. Quem não se enamorou ou namorou ou teve saudade ouvindo “Et maintenant”, “Tous les garçons et les filles” ou “F… Comme Femme”, por exemplo, mesmo não sabendo patavina de francês, que atire a primeira pedra.

Amor em espanhol, então, que é fácil de entender, sempre esteve em nossos ouvidos, assim como tinha estado nos de nossos pais. O bolerão – homenageado tão bem por João Bosco e Aldir Blanc na voz de Elis Regina em “Dois Pra Lá, Dois pra cá” – é certamente uma das mais importantes contribuições da América Latina à cultura e aos apaixonados de todo o mundo. Não há discoteca básica, nem trilha sonora de novela, nem história de amor que deixe de incluir “Solamente Una Vez”, “Contigo en la Distancia”, “Sabor a Mi”, “El Reloj” – aquele que pedia, como só os loucos de amor poderiam fazer, que o relógio não marcasse as horas.

Amor em espanhol, então, que é fácil de entender, sempre esteve em nossos ouvidos, assim como tinha estado nos de nossos pais. O bolerão – homenageado tão bem por João Bosco e Aldir Blanc na voz de Elis Regina em “Dois Pra Lá, Dois pra cá” – é certamente uma das mais importantes contribuições da América Latina à cultura e aos apaixonados de todo o mundo. Não há discoteca básica, nem trilha sonora de novela, nem história de amor que deixe de incluir “Solamente Una Vez”, “Contigo en la Distancia”, “Sabor a Mi”, “El Reloj” – aquele que pedia, como só os loucos de amor poderiam fazer, que o relógio não marcasse as horas.

Claro, nem só de bolero vive o amor em espanhol; canta-se a paixão também no tango, na guarânia (será que existe mesmo no Paraguai o lago azul de Ypacaraí?), na rumba, no calipso, no cha-cha-cha, no mambo, no merengue… Tanto, e de maneira tão forte, que até os americanos, que vendem sua cultura para o mundo inteiro e não gostam nada de ouvir outras línguas (eles, ao contrário do amor, são monoglotas), sempre abriram suas fronteiras à paixão cantada em espanhol. E espalharam para o mundo suas próprias versões das músicas latinas, de Ray Conniff em “Besame mucho” até os velhos LPs de Nat King Cole en español. E dá-lhe bailinhos mundo afora – Brasil inclusive, claro, e nós neles, de cuba libre ou uísque com guaraná na mão – ao som de “Aquellos ojos verdes” e “Quizás, quizás, quizás” com o sotaque horroroso na voz aveludada do grande Nat.

Há quem culpe o rock’n’roll por diversos males da humanidade, entre eles o fim da época áurea das grandes orquestras, que tanto eram capazes de embelezar histórias e sonhos de amor. Bobagem – ou no mínimo um imenso exagero. A era das grandes orquestras chegou ao fim basicamente por motivos econômicos. Elas custavam caro; viraram dinossauros dentro de uma indústria que, talvez mais que qualquer outra, quer lucro fácil, rápido e grande; as emissoras de rádio e TV, os donos de boates e teatros e a própria indústria de discos foram passando, no final dos anos 50 e nos 60, a preferir gravações feitas em estúdio (e não mais em teatros ou auditórios), com grupos menores, ou a sobrepor os sons de diversos instrumentos nas fitas master, sem a obrigatoriedade de reunir muitos músicos ao mesmo tempo.

Há quem culpe o rock’n’roll por diversos males da humanidade, entre eles o fim da época áurea das grandes orquestras, que tanto eram capazes de embelezar histórias e sonhos de amor. Bobagem – ou no mínimo um imenso exagero. A era das grandes orquestras chegou ao fim basicamente por motivos econômicos. Elas custavam caro; viraram dinossauros dentro de uma indústria que, talvez mais que qualquer outra, quer lucro fácil, rápido e grande; as emissoras de rádio e TV, os donos de boates e teatros e a própria indústria de discos foram passando, no final dos anos 50 e nos 60, a preferir gravações feitas em estúdio (e não mais em teatros ou auditórios), com grupos menores, ou a sobrepor os sons de diversos instrumentos nas fitas master, sem a obrigatoriedade de reunir muitos músicos ao mesmo tempo.

O rock teve sua participação no processo, sim; lá isso teve. Ele chegou como um gigante poderoso, aplastrando todo o resto, abafando os demais sons. O catalão Joan Manuel Serrat, infelizmente pouco conhecido entre nós, fez uma música muito interessante sobre isso; chama-se “Cuando duerme el rock and roll”, e a letra diz que só quando o rock, o xerife do mundo, se cansa, retira suas botas e o cinturão e finalmente dorme é que podem escapulir de seus guetos e esconderijos e andar pelas ruas o tango romântico e dançarino, o bolero que ronda a lua e parapeitos das janelas, o blues sentimental, o mambo, a rumba…

Se Elvis Presley e os Beatles pareciam para nossas mães ou tias tão agressivos, barulhentos e pouco românticos quanto hoje nos parecem os Guns N’Roses, Metallica, Nirvana e Sepultura, a verdade é que todos eles souberam cantar o amor. E dançamos e sonhamos e nos apaixonamos ao som de tanta coisa que fica abaixo do rótulo amplo, impreciso e vago de rock – de “Blue moon” a “Yesterday”, de “It’s now or never” a “Something”, passando por “You’ve lost that lovely feeling”, “Do you wanna dance”, “I Started a joke”, “Stairway to heaven”, “Three times a lady”, sem deixar de fora os mais antigos “Smoke gets in your eyes” ou “Only you” ou os mais recentes “(I’ve had) The time of my life” ou “Why worry”, até que chegassem “Patience” ou “Nothing else matters”. E se essas últimas você desconhece, fique tranquila: seus filhos ou sobrinhos ou irmãos mais novos adoram.

Se Elvis Presley e os Beatles pareciam para nossas mães ou tias tão agressivos, barulhentos e pouco românticos quanto hoje nos parecem os Guns N’Roses, Metallica, Nirvana e Sepultura, a verdade é que todos eles souberam cantar o amor. E dançamos e sonhamos e nos apaixonamos ao som de tanta coisa que fica abaixo do rótulo amplo, impreciso e vago de rock – de “Blue moon” a “Yesterday”, de “It’s now or never” a “Something”, passando por “You’ve lost that lovely feeling”, “Do you wanna dance”, “I Started a joke”, “Stairway to heaven”, “Three times a lady”, sem deixar de fora os mais antigos “Smoke gets in your eyes” ou “Only you” ou os mais recentes “(I’ve had) The time of my life” ou “Why worry”, até que chegassem “Patience” ou “Nothing else matters”. E se essas últimas você desconhece, fique tranquila: seus filhos ou sobrinhos ou irmãos mais novos adoram.

Aliás, esse negócio de rótulo – rock ou não rock, brega ou chique – é a maior asneira. Bem no meio dos anos 60, foi sob a inspiração do rock e da guitarra elétrica que estourou no País inteiro o então Rei da Juventude, hoje para boa parte dos brasileiros o maior sinônimo de música romântica. Duvido que você conheça uma única pessoa que não tenha amado, feito amor ou desejado fazer ao som de Roberto Carlos – desde os tempos de “Nossa canção”, “As flores do jardim de nossa casa” e “As curvas da estrada de Santos” até essas últimas homenagens às gordinhas, baixinhas, míopes e – aleluia! – quarentonas. Roberto é assim uma espécie de inconsciente coletivo dos corações brasileiros. E também que mulher não gostaria de um amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores e apesar da velha roupa e da calça desbotada ainda chama de querida a namorada, mesmo com alguns erros do português ruim?

Roberto estava mandando tudo pro inferno quando começaram a surgir as primeiras músicas dessa geração de ouro de cantores e compositores que fez e ainda faz a cabeça e as emoções dos brasileiros que estão, como Barbara gosta de dizer, na melhor fase de suas vidas: Maria Bethania, Gal Costa, Edu Lobo, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e, em especial, a santíssima trindade Chico-Caetano-Gil. É fascinante, é emocionante pensar e sentir que já faz 30 anos que crescemos convivendo com eles, aprendendo com eles, amando com eles. Desde “Sem fantasia”, “Avarandado” e “Pé da roseira”, nos anos 60, a “Futuros amantes”, “O motor da luz” e “Quanta”, agora nos 90 e tantos.

Roberto estava mandando tudo pro inferno quando começaram a surgir as primeiras músicas dessa geração de ouro de cantores e compositores que fez e ainda faz a cabeça e as emoções dos brasileiros que estão, como Barbara gosta de dizer, na melhor fase de suas vidas: Maria Bethania, Gal Costa, Edu Lobo, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e, em especial, a santíssima trindade Chico-Caetano-Gil. É fascinante, é emocionante pensar e sentir que já faz 30 anos que crescemos convivendo com eles, aprendendo com eles, amando com eles. Desde “Sem fantasia”, “Avarandado” e “Pé da roseira”, nos anos 60, a “Futuros amantes”, “O motor da luz” e “Quanta”, agora nos 90 e tantos.

Tem um amigo meu que costuma dizer sempre que cada um de nós já viveu mais tempo com a música de Chico, Caetano ou Gil do que com as nossas mulheres – ou maridos, no caso das mulheres. Ele mesmo, conta, já era apaixonado por nossa santíssima trindade antes de conhecer sua primeira mulher, lá por volta de 1969; se amaram ouvindo as músicas deles, partilharam a admiração por eles, foram juntos a vários shows deles; no segundo casamento foi a mesma coisa; o terceiro está sendo igual; e se algum dia houvesse um quarto, diz ele, também seria igual. Os amores mudam, os amores passam, se transformam, quando temos sabedoria e sorte, em velhas e sólidas amizades; vêem os novos amores – e a música dessas pessoas vai embalando tudo, abençoando tudo, ao longo da passagem dos anos, das décadas.

Toda essa geração de ouro que surgiu na década de 60 e está aí firme, no auge, nasceu nos anos 40. Entre 1942 e 1946, precisamente. Quem nasceu nos anos 50 era adolescente quando eles surgiram. Pois quando eles eram adolescentes o que havia eram os grandes dos anos 30 a 50, Noel, Gonzagão e Caymmi, para falar só dos gigantes – e mais a turma da bossa nova. Todos eles, Chico, Caetano, Gil, Milton, Paulinho, estavam vivendo seus primeiros amores adolescentes quando a bossa nova apareceu; de 1958 a 1960 João Gilberto fez seus três primeiros discos, cheios de músicas de Tom e Vinícius que já nasceram clássicas e continuam absolutamente novas e eternas, embalando amores de várias gerações – não só aqui, no mundo todo.

Toda essa geração de ouro que surgiu na década de 60 e está aí firme, no auge, nasceu nos anos 40. Entre 1942 e 1946, precisamente. Quem nasceu nos anos 50 era adolescente quando eles surgiram. Pois quando eles eram adolescentes o que havia eram os grandes dos anos 30 a 50, Noel, Gonzagão e Caymmi, para falar só dos gigantes – e mais a turma da bossa nova. Todos eles, Chico, Caetano, Gil, Milton, Paulinho, estavam vivendo seus primeiros amores adolescentes quando a bossa nova apareceu; de 1958 a 1960 João Gilberto fez seus três primeiros discos, cheios de músicas de Tom e Vinícius que já nasceram clássicas e continuam absolutamente novas e eternas, embalando amores de várias gerações – não só aqui, no mundo todo.

As diferenças de idade, que são grandes na infância e na juventude, vão sumindo depois. Se você tem 16 e sua irmã tem 11, há um abismo aí; mas, quando você está com 46 e ela com 41, os cinco anos não parecem nada. Muito rapidamente Tom, o mestre de todos, virou parceiro de Chico, uma parceria não contínua, que só produziu frutos de tempos em tempos – e que frutos. “Retrato em branco e preto”: “Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor”. “Sabiá”, a mais bela música mais vaiada da história do mundo. E que tal “Eu te amo”? “Se nós, nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir.” E “Anos Dourados”?

Antes de escrever este texto, perguntei para várias amigas quais as músicas que embalaram suas paixões, namoros, casamentos. Elas citaram mais de 50 músicas diferentes – um indício da diversidade imensa, graças aos bons deuses, de sons, tons e sensações que acompanham o amor. Impressionante como Chico e Tom predominavam, juntos ou separadamente.

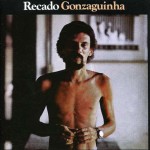

Teve de tudo na lista feita por elas. Roberto e Erasmo, claro. Milton Nascimento. Gonzaguinha. “Champagne” e “Io che amo solo te”, óbvio. Alcione – dor de cotovelo não é privilégio de Maysa e Dolores Duran. Marina, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. “Não vá ainda”, da menina Zélia Duncan. “Bem que se quis”, da menina Marisa Monte.

Teve de tudo na lista feita por elas. Roberto e Erasmo, claro. Milton Nascimento. Gonzaguinha. “Champagne” e “Io che amo solo te”, óbvio. Alcione – dor de cotovelo não é privilégio de Maysa e Dolores Duran. Marina, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. “Não vá ainda”, da menina Zélia Duncan. “Bem que se quis”, da menina Marisa Monte.

E isso indica aquela coisa tão óbvia quanto deliciosa: assim como na vida e no amor, também na relação com música que fala de amor nada some, tudo se soma. As coisas novas não ocupam o lugar das velhas – passam a conviver com elas. O que é uma maravilha, uma das melhores coisas da vida.

Quando éramos muito jovens, nos anos 60, havia uma grande preocupação com um tal conflito de gerações. Queríamos romper com os valores antigos (e isso era fundamental, e nisso conseguimos excelentes vitórias), mas às vezes misturávamos estações e achávamos que, ao ser contra o gosto de nossos pais, ao curtir, por exemplo, Rolling Stones e detestar Nelson Gonçalves, estávamos fazendo grande progresso. Ainda bem que crescemos. Como é bom aprender com os mais velhos – e com os mais novos.

Quando éramos muito jovens, nos anos 60, havia uma grande preocupação com um tal conflito de gerações. Queríamos romper com os valores antigos (e isso era fundamental, e nisso conseguimos excelentes vitórias), mas às vezes misturávamos estações e achávamos que, ao ser contra o gosto de nossos pais, ao curtir, por exemplo, Rolling Stones e detestar Nelson Gonçalves, estávamos fazendo grande progresso. Ainda bem que crescemos. Como é bom aprender com os mais velhos – e com os mais novos.

Seguramente foram milhares as pessoas da minha geração que aprenderam com os mais novos (no meu caso específico, foi com minha filha torta, Inês) a prestar atenção às letras de Cazuza e, um pouco mais tarde, às de Renato Russo (aqui, tenho que agradecer à minha filha Fernanda, que hoje tem 21, e desde cedo me levou pra ver e me fez ouvir o Legião Urbana.) Depois da geração de ouro, provavelmente foram Cazuza e Renato Russo quem melhor colocaram em canções o encantamento e as dores do amor.

A chegada do CD ajudou a somar. Com ele voltaram às lojas, limpinhas, purinhas, sem chiados, gravações que fizeram as delícias de nossos pais e até avós. Está tudo disponível, do “Carinhoso” que Orlando Silva gravou em 1937, do “Fools rush in (where angels fear to tread)” gravado pelo jovem Sinatra em 1940, até o último ao vivo de Marisa Monte. Passando por tudo o que foi citado aqui. Sim, até o pa-pa-rã de Ray Conniff em “Besame mucho”.

A chegada do CD ajudou a somar. Com ele voltaram às lojas, limpinhas, purinhas, sem chiados, gravações que fizeram as delícias de nossos pais e até avós. Está tudo disponível, do “Carinhoso” que Orlando Silva gravou em 1937, do “Fools rush in (where angels fear to tread)” gravado pelo jovem Sinatra em 1940, até o último ao vivo de Marisa Monte. Passando por tudo o que foi citado aqui. Sim, até o pa-pa-rã de Ray Conniff em “Besame mucho”.

Outro dia mesmo, minha filha foi ao casamento de uma amiga do colégio. Tocou de tudo, ela contou. Mas foi quando o jovem disc-jockey, ele também de 21, colocou “Besame mucho” com Ray Conniff, que a pista de dança ficou mais cheia.

A historinha por trás do texto

Tinha me esquecido desse texto, até agora, novembro de 2009, quando fiquei fuçando velharias para ver o que daria para botar neste site. Digo sem ficar envergonhado que adorei reler.

Foi a Laïs de Castro, na época diretora de redação da revista Barbara, que cometeu a loucura de me encomendar um texto sobre esse tema, “As músicas que embalaram nossas paixões”. Laïs é uma velha amiga minha, uma pessoa extraordinária. Nos conhecemos no comecinho dos anos 70, fazendo frilas para a Editora 3, eu na revista Status, ela na Mais, acho. Nos reencontraríamos muitos anos mais tarde na redação da Marie Claire, lá por 1993, 1994.

Me lembro de maneira vaga que ela falou especificamente em músicas dançantes – até encomendou uma lista de músicas dançantes das várias décadas.

A Barbara foi uma revista que não durou muito tempo. Foi imaginada como uma revista para senhoras, para mulheres de mais de 40 anos. Era editada pela Símbolo, uma editora que fez vários títulos nos anos 90; lançou também a revista Atrevida, para concorrer com a Capricho; e ousou ao fazer Raça, uma espécie assim de versão brasileira da Ebony, uma revista dedicada aos negros.

Não guardei a revista Barbara que publicou o texto. Se não estou enganado, o texto saiu bem cortado. Não sei se Laïs ou a editora da seção não gostou do texto. É bem possível que não tenham gostado mesmo. (Depois que leu este post, Laïs me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: “Saiu cortado porque você é maluco, escreveu um “artigo” para 8 páginas! Ele é lindo inteiro.”)

Ao relê-lo agora, achei que fui bem ousado ao me colocar pessoalmente no texto, ao dar opiniões pessoais, ao falar da minha filha torta, minha enteada, Inês, pessoa que a cada momento se revela mais maravilhosa, e da minha filha Fernanda. Isso não era uma coisa normal, aceitável, no jornalismo da época.

Até que cuidei para não aparecer tanto na matéria. Atribuí a “um amigo meu” a coisa de dizer que a gente já viveu mais tempo com a música de Chico, Caetano ou Gil do que com as nossas mulheres.

Não era amigo meu coisa nenhuma. Era eu mesmo.

Olha,

Sou da antiga mesmo.Até os textos eram mais inteligentes.

Amei o seu.

Posso publica-los no meu blog.?

É claro que darei seu site como fonte.

abraços

Joanna Prado

Olá, Joanna.

Obrigado pela mensagem.

Claro que pode publicar! Fico é orgulhoso com o seu elogio e sua vontade de publicá-lo no seu blog. Aliás, aí vai o endereço, para quem quiser conhecer: http://www.jornaljardins.blogspot.com/.

Um abraço.

Sérgio