Não há no mundo outro fenômeno como Paul McCartney.

Nenhum outro artista conseguiu, como ele, juntar obra de tão grande qualidade com tão avassalador sucesso popular.

John tinha completado 40 anos quando foi assassinado, em dezembro de 1980. No ano em que fez 40, 1982, Paul gravou, em Tug of War, um de mais belos discos da sua carreira solo, uma emocionante declaração de amor ao parceiro e rival.

Não precisaria ter feito mais nada na vida após os 40 anos. Se tivesse preferido não criar mais absolutamente nada, se tivesse se aposentado, pendurado as chuteiras, ido curtir a vida na sua propriedade na Escócia, em absoluto silêncio, já teria assegurado seu lugar na história como um dos mais importantes compositores populares que o mundo conheceu.

Depois que fez 40 anos, James Paul McCartney lançou 22 discos, oito deles só de canções inéditas e três de música erudita; fez o primeiro disco MTV Unplugged, uma fórmula que seria seguida por trocentos projetos semelhantes mundo afora; escreveu e estrelou um filme, Give My Regards to Broad Street, uma bobagem, mas com uma excelente trilha sonora; fez diversas turnês mundiais, por todos os continentes; só no Brasil, passou três diferentes vezes, incluindo esta agora, de 2010, aos gloriosos 68 anos de idade; perdeu mais um dos companheiros do conjunto formado quando eram adolescentes em Liverpool – George morreu em 2001; perdeu o grande amor de sua vida, Linda; casou-se de novo com uma mulher bem mais jovem que depois de pouquíssimo tempo se separou dele levando alguns milhões de libras (mas o que são alguns milhões de libras para ele?); respondeu ao golpe do baú da moça com uma canção chamada “Gratitude”; foi nomeado sir, cavaleiro do Reino Unido, pela rainha; concorreu ao Oscar de melhor canção e não ganhou, mas levou um Globo de Ouro; empenhou-se com vigor e determinação na tarefa de ajudar Nova York a se reerguer depois dos ataques terroristas de 11 de novembro de 2001, e seu papel ali foi amplamente reconhecido pela imprensa americana; recebeu das mãos do presidente Barack Obama o Prêmio Gershwin da Biblioteca do Congresso para a Canção Popular, honraria antes só concedida a Stevie Wonder e Paul Simon; refez o último disco do conjunto ao qual pertenceu quando muito jovem e o botou do jeito como achava que tinha que ser, sem os enfeites que puseram em cima das gravações originais, com o título de Let It Be Naked; já que estava com a mão na massa, inspirou e supervisionou o projeto Anthology, que resultou no lançamento de três CDs duplos de gravações inéditas ou alternativas às versões oficiais dos Beatles, mais uma coleção de cinco DVDs e um livraço gigantesco; supervisionou também o projeto de remasterização e relançamento de todos as gravações feitas pelos Beatles; teve um livro de poemas lançado em vários países do mundo, Brasil inclusive, e suas canções foram regravadas por gente do mundo inteiro, das mais diferentes áreas da música, do jazz ao sertanejo.

Depois que fez 40 anos (para ler uma reportagem sobre seus primeiros 40 anos, clique aqui), Paul McCartney continuou sendo incessantemente atacado pelos críticos de rock; de tempos em tempos, os mesmos críticos reconheciam que ele havia feito um belo disco, para em seguida malhar de novo. E ele continuou fazendo seus discos e suas turnês, sem se lixar para os latidos e grunhidos. Não botou nenhum dos seus álbuns pós-1982 no primeiro lugar das paradas (nos primeiros 12 anos da era pós-Beatles, sete de seus discos chegaram ao primeiro lugar nos Estados Unidos), mas 19 deles freqüentaram a lista dos 200 mais vendidos da Billboard, a Bíblia da indústria fonográfica americana.

Depois que fez 40 anos (para ler uma reportagem sobre seus primeiros 40 anos, clique aqui), Paul McCartney continuou sendo incessantemente atacado pelos críticos de rock; de tempos em tempos, os mesmos críticos reconheciam que ele havia feito um belo disco, para em seguida malhar de novo. E ele continuou fazendo seus discos e suas turnês, sem se lixar para os latidos e grunhidos. Não botou nenhum dos seus álbuns pós-1982 no primeiro lugar das paradas (nos primeiros 12 anos da era pós-Beatles, sete de seus discos chegaram ao primeiro lugar nos Estados Unidos), mas 19 deles freqüentaram a lista dos 200 mais vendidos da Billboard, a Bíblia da indústria fonográfica americana.

Apenas nestes últimos 17 anos, de 1982 para cá, ou seja, mesmo depois da fase em que venderam ainda mais, seus discos figuraram entre os mais vendidos da Billboard durante impressionantes 276 semanas – o equivalente a cinco anos e três meses. Eu mesmo fiz a conta, com base nos números da Billboard. Quem duvidar pode conferir lá.

Todos os ingressos para os seus três shows no Brasil este ano, um no Beira-Rio em Porto Alegre, dois no Morumbi em São Paulo, se esgotaram rapidissimamente; formaram-se filas intermináveis para comprar ingressos; dezenas de pessoas chegaram às bilheterias 14 horas antes do horário marcado para o início da venda, passaram ali a noite inteira, e milhares não conseguiram lugar – sei porque estive na fila nas bilheterias do Pacaembu.

Não são muitos os senhores de 68 anos de idade que conseguem algo assim.

Não há, no mundo, um fenômeno como Paul McCartney.

Fazendo convergir duas linhas que não são de andar juntas

Ser um fenômeno midiático, em si, não é lá grandes coisas. Tiririca é um fenômeno midiático. Xuxa é um fenômeno midiático. O RPM foi um fenômeno midiático. (Queeeem? O que é isso, RPM??, poderia muita gente perguntar.)

Ser um fenômeno midiático e ao mesmo tempo cultural e ser um grande artista, autor de obra bela, vasta, profunda, isso é para muito poucos.

Jamais esqueci uma observação que li sobre as distâncias entre a qualidade artística e o fenômeno cultural. Usei essa observação no texto que fiz para a revista Status, para ser publicado no mês em que Paul fazia 40 anos, junho de 1982:

“Como observou um crítico da revista Time, quando uma canção elaborada, inteligente, articulada, como ‘50 Ways to Leave Your Lover’ (de Paul Simon) chega a ficar entre as 40 mais vendidas, trata-se de um acidente, um acaso. O alto das paradas de sucesso é reservado, em geral, para as músicas mais leves, mais fáceis, mais, digamos, ‘comercializáveis’. Aquelas que os críticos de rock chamam de MOR, ou middle of the road. Meio da estrada. Nem lá, nem cá. Nem muito velha demais, mas também nada de muito radical, violento, demolidor. As exceções a essa regra são raríssimas. Os Beatles, por exemplo. Mas os Beatles não são um fenômeno que acontece a toda hora.”

Agora, 27 anos depois, fico pensando que, de todo o vastíssimo universo da música pop, este que é um dos maiores, senão o maior, mais importante pedaço da indústria cultural, Paul McCartney é, muito provavelmente, ou certamente, o artista que mais conseguiu fazer convergir as duas linhas, a do sucesso popular, comercial, e o da qualidade artística.

Bob Dylan vendeu muito, é um imenso fenômeno – mas, embora seja um dos pouquíssimos compositores de música popular tão importante, em termos de qualidade artística, quanto Paul McCartney, não chega aos pés dele no quesito sucesso popular. O mesmo se pode dizer sobre os outros artistas gigantes – Paul Simon, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, para não incluir na lista as pessoas que tiveram a infelicidade (comercialmente falando, é claro) de não cantar em inglês, Jacques Brel, Georges Moustaki, Sergio Endrigo.

A intelligentsia, ah, a intelligentsia…

Volto novamente aos textos que escrevi quando Paul fez 40 anos – primeiro para a revista Status, encomendado pelo meu amigo Anélio Barreto, e depois para o Jornal da Tarde. O texto que fiz para a Status é ruim; a angulação era capenga – o Beatle quadradão. O que fiz para o JT, ao contrário, acho que é bom. Nele, lá pelas tantas eu questionava por que, afinal, toda a intelligentsia louvava John e execrava Paul, nos anos 70, após o fim dos Beatles:

Volto novamente aos textos que escrevi quando Paul fez 40 anos – primeiro para a revista Status, encomendado pelo meu amigo Anélio Barreto, e depois para o Jornal da Tarde. O texto que fiz para a Status é ruim; a angulação era capenga – o Beatle quadradão. O que fiz para o JT, ao contrário, acho que é bom. Nele, lá pelas tantas eu questionava por que, afinal, toda a intelligentsia louvava John e execrava Paul, nos anos 70, após o fim dos Beatles:

“O problema foi exposto de uma maneira clara, límpida, pelo crítico Richard Goldstein, escrevendo no jornal Village Voice sobre a turnê americana do grupo Wings em 1976. “Ele poderia ter sido um jovem Kurt Weill, o nosso representante. Mas, em vez disso, ele preferiu ser uma estrela”.

É fantástico, é sensacional: neguinho não aceita o fato de que Paul McCartney é Paul McCartney. Queria que Paul McCartney fosse uma entidade que ele gostaria que existisse, o Kurt Weill dos anos 70, 80! Maravilhosa a profissão, essa, de crítico, em que você se nega a tentar entender e explicar para o distinto público o que o sujeito está fazendo e desce a lenha no sujeito porque ele não está fazendo o que você acha que ele deveria estar fazendo!

Apenas um sujeito que aconteceu de ser gênio

Quando era jovem, e absolutamente blasé diante da imprensa, Bob Dylan deu uma resposta, numa coletiva, que ficou histórica: “I think of myself as just a song & dance man”. Exigiam que ele fosse o Profeta, o Porta-Voz, o Guia, o Guru. Decidiu dizer que era apenas o sujeito que canta e dança; passou boa parte da vida se negando a fazer o papel que exigiam dele.

Paul parece ser uma pessoa muito mais simples que Dylan. Dylan parece um ET, na verdade uns cinco ou seis ETs que se juntaram e entraram num corpo de animal terráqueo e saíram por aí fazendo algumas das mais belas canções do universo.

Paul não me parece um ET – é apenas e tão somente um terráqueo que aconteceu de ser um gênio.

Em Hurricane, talvez sua canção de mais gritante protesto, embora feita bem depois da fase das canções de protesto, Dylan escreveu:

“Rubin could take a man out with just one punch / But he never did like to talk about it all that much / It’s my work, he’d say, and I do it for pay.”

(Rubin podia derrubar um homem apenas com um soco, mas ele nunca gostava de falar muito sobre isso; é meu trabalho, ele dizia, faço isso para ganhar a vida.)

Paul McCartney me parece assim uma espécie de Rubin-Hurricane. “É meu trabalho, faço isso pra ganhar a vida.” Paul McCartney faz algumas das canções mais esplendorosas que existem porque tem o dom – só isso.

John se comportava como se achasse que era o maior gênio da humanidade. Paul se comporta como o Hurricane que Dylan criou a partir do Hurricane verdadeiro: é meu trabalho, faço porque sei fazer.

Mas não quero entrar no Fla-Flu Lennon x McCartney.

John defender “o povo” é genial; Paul elogiar “ordinary people” é porcaria

Li um porrilhão de textos escritos por críticos de rock que metem o pau no fato de Paul volta e meia falar de ‘ordinary people’, nas suas canções – gente como a gente, gente comum, gente como eu e você. De uma certa forma, parece tragicamente engraçado, engraçadamente trágico: 432 mil críticos de rock endeusaram John porque ele foi “político”, “rebelde”, “revolucionário”, defendeu todo o poder para o povo. E achincalharam Paul porque ele elogia ‘ordinary people’, gente como a gente.

Li um porrilhão de textos escritos por críticos de rock que metem o pau no fato de Paul volta e meia falar de ‘ordinary people’, nas suas canções – gente como a gente, gente comum, gente como eu e você. De uma certa forma, parece tragicamente engraçado, engraçadamente trágico: 432 mil críticos de rock endeusaram John porque ele foi “político”, “rebelde”, “revolucionário”, defendeu todo o poder para o povo. E achincalharam Paul porque ele elogia ‘ordinary people’, gente como a gente.

Mas, péra lá, moçadinha boa: as pessoas comuns não são “o povo”?

John defender “o povo” é genial, maravilhoso; Paul cantar as “pessoas comuns” é porcaria. Sei, sei, sei.

As modas vêm, as modas vão, e Paul McCartney está sempre aí. A crítica de música vem em ondas como o mar, e passa – e Paul McCartney permanece. Juntei tudo o que o AllMusic disse sobre os discos de Paul depois dos 40 anos; há três comentários de discos diferentes que dizem assim: este foi o disco de McCartney mais elogiado pela crítica desde tal e tal outro disco. Os críticos de rock criam uma realidade à parte – a deles próprios. Acham-se muito importantes. Meu Deus do céu e também da terra, quem se lembrará dos nomes dos críticos do New Musical Express ou da Rolling Stone que disseram mil vezes que Paul era o horror dos horrores?

Beleza: a Rolling Stone reconhece o que Paul fez por Nova York

Me surpreendi muito, agora, mexendo em velharias, pesquisando um pouco para ver o que poderia escrever sobre Paul dos 40 anos até hoje, ao encontrar a Rolling Stone com o balanço do ano de 2001, as pessoas que marcaram o ano (número duplo, 883-884, com data de 6 e 13 de dezembro). Naquela edição de balanço do ano dos ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o primeiro nome que aparece na capa é Paul McCartney.

Esquisito, porque Paul McCartney parece mais boneco de Judas pra ser socado pela Rolling Stone do que alguém para ser respeitado – no Fla x Flu Lennon x McCartney, a revista sempre foi lennonista.

Acho impoportante transcrever ao menos partes do texto, assinado pelo editor-contribuinte Anthony DeCurtis:

“Enquanto Paul McCartney caminha pela Sexta Avenida, em Manhattan, num espetacular dia de primavera, deixa uma trilha de pessoas estupefatas em seu caminho. Alguns apenas ficam paralisados e olham para ele de queixo caído. Alguns sorriem e fazem um cumprimento com a cabeça. Outros o saúdam – ‘Hey, Paul!’ – ou apertam sua mão. McCartney tem uma boa palavra ou um polegar levantado para cada um. Ele tem a mágica antiga dos Beatles, e sabe disso. Sabe também que Nova York precisa disso. Ele observou as Torres Gêmeas pegando fogo no 11 de setembro, sentado em um avião no aeroporto Kennedy com sua noiva, Heather Mills. O avião não pôde levantar vôo. McCartney e Mills voltaram para sua casa em Long Island e continuaram a observar a devastação pela TV.”

Em seguida a matéria conta que, cerca de uma semana depois dos ataques, Paul e Heather visitaram os escombros das Torres Gêmeas, o que os americanos chamam de Ground Zero. “Heather e eu fomos jantar, e quando terminamos eu disse: ‘Você gostaria de pegar um táxi e ver se a gente pode chegar lá perto?’ E aí pegamos um táxi, e fomos até a Canal Street, e então começamos a andar. Estava chovendo. Chegamos perto das barreiras policiais e perguntamos: ‘A gente pode ir até lá?’ Alguns dos caras me reconheceram e disseram, ‘Bem, você pode ir, Paul!’”

Paul continuou descrevendo para o editor-contribuinte da Rolling Stone como foi a visita aos escombros das Torres Gêmeas. “Ficamos lá um tempo, fizemos uma oração, e foi isso. Aí fomos para um bar ali perto, que estava quase vazio, talvez alguns policiais, gente de equipes de resgate, e eu disse: ‘Preciso de uma bebida forte’.”

Paul continuou descrevendo para o editor-contribuinte da Rolling Stone como foi a visita aos escombros das Torres Gêmeas. “Ficamos lá um tempo, fizemos uma oração, e foi isso. Aí fomos para um bar ali perto, que estava quase vazio, talvez alguns policiais, gente de equipes de resgate, e eu disse: ‘Preciso de uma bebida forte’.”

“E então McCartney decidiu ajudar a reviver a cidade, seguindo o que dizia o prefeito Rudy Giuliani. ‘Acho que Giuliani acertou ao dizer ‘Vamos voltar ao trabalho. Senão, os terroristas terão atingido um de seus objetivos.’ McCartney foi um dos principais nomes a organizar o Concerto por Nova York, que levantou mais de US$ 30 milhões para ajudar as vítimas. Mas talvez tão importante quanto isso foi o fato de que ele ficou lá na cidade, uma presença contínua, visível, inspiradora.”

O Concerto por Nova York, no Madison Square Garden, no dia 20 de outubro – pouco mais de um mês após a tragédia –, reuniu Mick Jagger, Keith Richards, The Who, David Bowie, Eric Clapton, Elton John, James Taylor, Billy Joel, mais, como apresentadores, mestres-de-cerimônia, Harrison Ford, Billy Crystal, Meg Ryan, Halle Berry, Robert De Niro, Martin Scorcese, Woody Allen e Bill Clinton, entre muitos outros. O encerramento foi a primeira apresentação de ‘Freedom’, a canção que Paul havia composto como uma resposta, irada, cheia de força, aos ataques do 11 de setembro.

E aí o texto da Rolling Stone faz um resumo do que foi aquele ano de 2001 para Paul:

“Toda essa atividade arrematou o que tinha sido um ano estelar, mesmo para os padrões de um ex-Beatle. A coletânea de faixas dos Beatles One chegou ao número 1 das listas dos mais vendidos em 34 países e foi um dos álbuns mais vendidos do ano. O CD duplo com faixas dos Wings, Wingspan (um documentário com o mesmo nome seria lançado em seguida), não apenas se deu muito bem comercialmente, como serviu para uma finalidade emocional importante. ‘Foi terapêutico’, diz McCartney, ‘ver Linda com o Wings. Sei que ela gostaria de um registro daquilo. Uma vez que você faz isso, então você de fato tem uma forma de encerrar a coisa.’ Ele publicou uma coletânea de seus poemas e letras chamada Blackbird Singing. E, finalmente, acaba de lançar Driving Rain, seu primeiro disco de canções novas em quatro anos. E alguém por acaso ainda não sabe que ele ficou noivo? Não é de se estranhar que, quando se diz que ele teve um ano e tanto, McCartney simplesmente responda: ‘Até agora’. Claro, ainda faltam algumas semanas para o ano terminar.”

“Não é um primitivo; é um joalheiro e um malabarista quando se trata das palavras”

Blackbird Singing, o livro de poemas, foi lançado no Brasil naquele mesmo ano de 2001, pela Geração Editorial. É uma bela edição, bilíngüe – quem conhece inglês pode fazer a comparação do texto em português com o original. A Geração Editorial teve a inteligente sacada de convidar para fazer a tradução para o português o poeta e letrista mineiro Márcio Borges, beatlemaníaco desde criancinha, autor, junto com Fernando Brant e Lô Borges, da antológica, histórica, emocionante “Para Lennon e McCartney”, que Milton Nascimento gravou em seu disco de 1970, aquela que começa com “Porque vocês não sabem do lixo ocidental…”

Blackbird Singing, o livro de poemas, foi lançado no Brasil naquele mesmo ano de 2001, pela Geração Editorial. É uma bela edição, bilíngüe – quem conhece inglês pode fazer a comparação do texto em português com o original. A Geração Editorial teve a inteligente sacada de convidar para fazer a tradução para o português o poeta e letrista mineiro Márcio Borges, beatlemaníaco desde criancinha, autor, junto com Fernando Brant e Lô Borges, da antológica, histórica, emocionante “Para Lennon e McCartney”, que Milton Nascimento gravou em seu disco de 1970, aquela que começa com “Porque vocês não sabem do lixo ocidental…”

O livro foi organizado por um respeitado poeta e escritor inglês, Adrian Mitchell, da mesma geração de Paul, que teve a sorte de, em janeiro de 1963, então jovem jornalista, com uma coluna pop no Daily Mail, conversar com os Beatles em inicinho de carreira – o primeiro LP, Please Please Me, só seria lançado em março. No dia 1º de fevereiro de 1963, foi publicada pela primeira vez num jornal de circulação nacional uma entrevista com aqueles garotos iniciantes, assinada por Mitchell. Quando têm bom caráter, os artistas costumam não se esquecer de quem lhes deu força no início da carreira. (Sei disso por experiência própria.) Paul e Mitchell ficaram amigos a partir daí. Suas famílias ficaram amigas.

Na introdução que fez ao livro, Mitchell conta que foi Linda Eastman McCartney que, nos anos 90, sugeriu a ele que editasse uma coletânea de poemas de Paul. “Em 1995, quando eu era editor de poesia do New Statesman – diz ele na introdução –, publiquei uma página com cinco de seus poemas coloridos e impressionistas. As vendas desse número da revista dispararam em muitos milhares. Dedicamos um tempo fazendo nossa seleção, em parte porque Paul teve que escavar vários baús amarfanhados, em busca de velhos manuscritos, em parte porque é agora que ele está escrevendo alguns de seus melhores poemas. (…) Este livro foi idéia de Linda e ela é nossa inspiração.”

Mais adiante, Mitchell escreve:

“Paul não é um primitivo. Ele vem escrevendo poemas desde seus tempos de escola, desde o dia em que seu grande professor Alan Durband introduziu-o em Chaucer e Shakespeare, desde sua primeira descoberta de Oscar Wilde, Tennessee Williams, Bernard Shaw, Sheridan e Hardy. Também procurou conselho de poetas vivos, amigos como Allen Ginsberg e Tom Pickard. Claro que Paul é abençoado com uma das mais sublimes e calorosas vozes cantantes de nosso tempo. Claro que é insuperável o seu talento para escrever melodias que vão direto ao coração e lá se agarram. Mas é um joalheiro e um malabarista quando se trata das palavras. Tanto seus poemas quanto suas letras são cheios de surpresas. Algumas vezes seus poemas são leves como plumas. Podem fazer cócegas ou voar ou deliciar a vista. Algumas vezes escreve quatro versos tão pesados quando um ônibus de dois andares, ou o próprio coração.”

Acho importantíssimo alguém de renome dizer essas coisas, porque muita gente, talvez até a maioria das pessoas, mesmo as que gostam de música e conhecem alguma coisa dos Beatles e de Paul McCartney, tendem a se apegar àqueles velhos rótulos, colados lá atrás, no início dos anos 70, de que gênio na letra era John, Paul faz letrinhas bobas de amor, silly love songs.

Para exemplificar isso tudo de que fala o poeta Adrian Mitchell, transcrevo a letra de “Junk”, canção do primeiro disco solo, de 1970. É de uma sutileza, de uma suavidade tão absoluta que – confesso – passou despercebido por mim mesmo durante décadas.

“Motor Cars, Handle Bars

Bicycles for Two

Broken Hearted Jubilee

Parachutes, Army Boots

Sleeping Bags for Two

Sentimental Jamboree

Buy Buy

Says the Sign in the Shop Window

Why Why

Says the Junk in the Yard

Candlesticks, Building Bricks

Something Old and New

Memories for You and Me

Buy Buy

Says the Sign in the Shop Window

Why Why

Says the Junk in the Yard”

Aqui vai a tradução feita por Márcio Borges, que usou Sucata para Junk:

“Carrões, volantes, bicicletas para dois / Jubileu do coração partido. / Pára-quedas, coturnos, sacos de dormir para dois, / Acampamento sentimental.

Compre, compre, diz o cartaz na janela da loja. / Por quê, por quê?, diz a sucata no quintal.

Candelabros, tijolos de construção, algo velho e novo, / Lembranças para mim e ti.

Compre, compre, diz o cartaz na janela da loja. / Por quê, por quê?, diz a sucata no quintal.”

Suave, não? Sutil. É. É também um dos panfletos mais ácidos contra o consumismo, essa que é uma das piores doenças do capitalismo – algo somente comparável à antológica seqüência final de Zabriskie Point, que Michalangelo Antonioni fez nos Estados Unidos em 1970 – o ano da separação dos Beatles –, ou a “comédia” mais ferinamente trágica que pode haver, A Guerra dos Roses, de Danny DeVito, de 1989.

Pois é. Mas, com sua própria personalidade de bonachão, seu jeitão de garoto que nunca cresceu, suas piadinhas bobas, sua insistência em parecer ordinary people, Paul ajudou – e ajuda – a difundir a lenda de que John é gênio, e ele passa a vida a fazer silly love songs.

Para lembrar a tal da verdade dos fatos sobre Lennon-McCartney

A assinatura Lennon-McCartney, ela própria uma das maiores lendas da história da cultura, também ajuda, e muito, a manter essa visão. Ah, o que havia de bom era a parte Lennon, costuma-se dizer. John dava lá umas polidas, umas melhoradas no que Paul escrevia. Ou, pior ainda: para muita gente, as melodias tinham toques de Paul, ou até eram dele, mas as letras eram de John.

A assinatura Lennon-McCartney, ela própria uma das maiores lendas da história da cultura, também ajuda, e muito, a manter essa visão. Ah, o que havia de bom era a parte Lennon, costuma-se dizer. John dava lá umas polidas, umas melhoradas no que Paul escrevia. Ou, pior ainda: para muita gente, as melodias tinham toques de Paul, ou até eram dele, mas as letras eram de John.

Não é questão de jogar lenha na fogueira do Fla-Flu Lennon x McCartney, como fez uma matéria de três páginas na revista Veja com data de 3 de novembro de 2010. Não é isso. É lembrar a tal da verdade dos fatos.

A assinatura Lennon-McCartney foi o resultado de um acordo que os dois fizeram, bem cedo, ainda antes de completarem 20 anos, antes das temporadas em Hamburgo tocando horas e horas sem parar. Foi um acordo de amigos adolescentes, feito quando começaram a compor juntos as primeiras canções, rascunhos que jogariam fora, bem antes da primeira a ser gravada, “Love Me Do”. Das dezenas e dezenas de canções assinadas por Lennon-McCartney, há, na verdade, como se sabe, ou se deveria saber, canções de Lennon e McCartney, canções só de Lennon e canções só de McCartney.

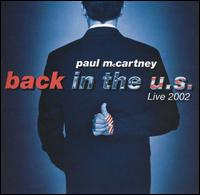

Os fãs sempre souberam identificar – ou, no mínimo, tentaram identificar – qual canção era de quem, e tanto John quanto Paul sempre falaram a respeito disso, nas milhares de entrevistas ao longo da vida. Mas foi só no livro de poemas de 2001 e no CD duplo de 2002, Back in the U.S., que se oficializou, preto no branco, a autoria de cada um deles em diversas das canções assinadas por Lennon-McCartney.

Fui atrás de declarações deles no livraço Anthology, de 2000 – tudo, ali, é absolutamente oficial, aprovado por Paul, George e Ringo e por Yoko Ono representando John. O copyright é da Apple Corps Ltd, a empresa dos quatro, e a primeira frase que se lê é “Muitos livros foram escritos sobre os Beatles, mas este é o registro escrito permanente por eles próprios a respeito dos acontecimentos até 1970”. Difícil manipular aquele baita catatau de 34 centímetros de altura por 26 de largura diante do teclado para transcrever-traduzir alguma coisa, mas vamos tentar.

John: “Há anos escrevo coisas sem Paul. Nós sempre escrevemos juntos e separados.”

John: “A noite em que Paul e eu escrevemos ‘From Me To You’, estávamos num ônibus, na turnê com Helen Shapiro, indo de York para Shrewsbury. Não estávamos nos levando muito a sério, só brincando com as guitarras, quando começamos a conseguir uma boa linha melódica, e aí começamos a trabalhar sério nela. Antes do fim da viagem, já tínhamos terminado a letra, tudo. Acho que o primeiro verso foi meu e fomos a partir daí. (…) Já tínhamos escrito ‘Thank you girl’ para o disco que viria depois de ‘Please Please Me’.”

Paul: “Pegamos muita prática em escrever ao longo dos anos, embora nossas lendárias ‘primeiras cem canções’ tenham sido menos da metade disso. ‘Please Please Me’ era mais de John do que minha; não contribuí muito para ela. ‘P.S. I Love You’ é mais minha. ‘From Me To You’ era de nós dois, muito juntos. (…) Dar o crédito a Lennon e McCartney foi uma decisão que tomamos lá atrás, bem cedo, porque queríamos ser Rodgers e Hammerstein. A única coisa que sabíamos sobre compor canções era que isso era feito por eles, e por Lerner e Loewe. A gente ouvia aqueles nomes e associava compor canções com eles; a combinação de dois nomes parecia interessante.”

Paul: “Eu queria que fosse McCartney/Lennon, mas John tinha a personalidade mais forte e acho que ele acertou as coisas com Brian (Epstein, o primeiro empresário dos Beatles) antes que eu aparecesse. (…) Ele era um ano e meio mais velho que eu, e naquela idade isso significa muita coisa. (…) Me lembro de ter ido a uma reunião e lá me dizerem: ‘Achamos que vocês devem assinar as canções como Lennon/McCartney’. Eu disse, ‘Não, não pode ser Lennon primeiro, que tal McCartney/Lennon?’ E todos disseram: ‘Lennon/McCartney soa melhor’. (…) Na verdade, o álbum Please Please Me saiu com as músicas todas creditadas a McCartney/Lennon. Lennon/McCartney virou uma marca, um coletivo, mas hoje em dia de vez em quando eu penso em trocar a ordem em canções como ‘Yesterday’, para mostrar quem fez o quê. E então tudo virou Lennon/McCartney. Atingimos nosso objetivo, ficamos como Rodgers e Hammerstein. Somos um duo.”

* * *

Fantástico: convivo com o disco Please Please Me desde 1963, 1964 no máximo – e jamais tinha reparado que, de fato, o crédito das oito canções originais de Lennon e McCartney estão assinadas “McCartney/Lennon”! (Ou, se algum dia reparei nisso, já tinha esquecido, o que dá no mesmo de jamais ter reparado – xô, Alzheimer!)

Fantástico: convivo com o disco Please Please Me desde 1963, 1964 no máximo – e jamais tinha reparado que, de fato, o crédito das oito canções originais de Lennon e McCartney estão assinadas “McCartney/Lennon”! (Ou, se algum dia reparei nisso, já tinha esquecido, o que dá no mesmo de jamais ter reparado – xô, Alzheimer!)

* * *

A marca Lennon-McCartney é tão forte, tão poderosa, o contrato jamais assinado era tão respeitado pelos dois, que mesmo “The Ballad of John and Yoko”, um auto-endeusamento de John e sua musa, feito e gravado exclusivamente por ele, foi (e continua sendo) assinado por Lennon-McCartney.

Mais ainda: o hino “Give Peace a Chance”, lennonista até a medula, que jamais foi gravado pelos Beatles ou apareceu em um disco dos Beatles, obra exclusiva de John, que ele gravou no disco The Plastic Ono Band – Live Peace in Toronto 1969, com Yoko nos vocais, Eric Clapton na divina guitarra, Klaus Voorman no baixo e Alan White na bateria, foi creditado a Lennon-McCartney.

No livro de poemas, pela primeira vez, a assinatura só dele no que é só dele

Foi apenas no livro Blackbird Singing, de 2001, 31 anos após o fim dos Beatles, que Paul botou por escrito, preto no branco, oficialmente, o que era de sua única autoria no fantástico acervo de canções assinadas Lennon-McCartney.

O livro traz duas letras da era Lennon-McCartney com o seguinte crédito: “Written with John Lennon”. São “She’s Leaving Home”, do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de junho de 1967, e “Penny Lane”, a canção daquele que talvez seja o compacto simples mais absolutamente genial da história da música, em que o outro lado era “Strawberry Fields Forever” – esta, uma jóia preciosa de autoria de John Lennon, apenas e tão somente, sem absolutamente nada de Paul McCartney. O compacto simples foi lançado em fevereiro de 1967.

Vivendo, aprendendo, esquecendo e sendo surpreendido o tempo todo: sempre imaginei que “Penny Lane” fosse só McCartney, sem nem sequer um leve toque do dedinho de Lennon.

O livro Blackbird Singing lista como de Paul McCartney, apenas, sem qualquer referência a John Lennon, as seguintes pérolas:

| “All together now” | “Back in the USSR” |

| “Carry that weight” | “Eleanor Rigby” |

| “Hey Jude” | “Lady Madonna” |

| “Lovely Rita” | “Maxwell Silver Hammer” |

| “Ob-la-di, Ob-la-da” | “Paperback writer” |

| “Rocky Racoon” | “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” |

| She came in throught the bathroom window” | “The fool on the hill” |

| “The long and winding road” | “When I’m 64” |

| “Why don’t we do it in the road?” | “Yellow Submarine” |

| “Yesterday” |

A imensa maioria das músicas acima é de fato facilmente identificável como sendo de McCartney – mas saber, preto no branco, oficialmente, que John não teve nada a ver com nenhuma delas é um tanto espantoso.

No disco de 2002, finalmente, a assinatura

Livros, vendem-se poucos, se compararmos com discos, mesmo nos países desenvolvidos, com menos analfabetos do que aqui no Terceiro Mundo. Os créditos apenas a Paul nessas canções, divulgados no seu livro de poemas, não suscitaram qualquer controvérsia – posso estar enganado, mas creio que isso passou em nuvens tão brancas quanto a que aparece na capa do disco da Plastic Ono Band de 1969.

Em disco, foi só no CD duplo Back in the U.S. (o título, obviamente, é uma brincadeira com a canção ‘Back in the USSR’, do Álbum Branco, de 1968) que se mexeu na até então intocável marca Lennon-McCartney. São 35 músicas – uma de George Harrison, ‘Something’, homenagem de Paul ao companheiro morto meses antes, cinco de Paul & Linda McCartney, nove de Paul McCartney e, last but not least, 18 de “Paul McCartney & John Lennon”.

Em disco, foi só no CD duplo Back in the U.S. (o título, obviamente, é uma brincadeira com a canção ‘Back in the USSR’, do Álbum Branco, de 1968) que se mexeu na até então intocável marca Lennon-McCartney. São 35 músicas – uma de George Harrison, ‘Something’, homenagem de Paul ao companheiro morto meses antes, cinco de Paul & Linda McCartney, nove de Paul McCartney e, last but not least, 18 de “Paul McCartney & John Lennon”.

Não rompeu o contrato feito quando ainda era garoto com o parceiro, depois rival e desafeto – mas inverteu a ordem. Deu nome aos bois – preto no branco, oficialmente.

Cantando as garotas russas pertinho da tumba de Lênin

Então 2001, como mostrou o texto de Anthony DeCurtiss na Rolling Stone citado acima, foi um ano especialmente cheio para Paul, “mesmo para os padrões de um ex-Beatle”. Aí, para descansar um pouquinho, ele passou 2002 e 2003 fazendo uma turnê mundial. No começo, a intenção era fazer uma turnê rápida, 15 apresentações nos Estados Unidos. (Foi durante essa parte que foi gravado o CD duplo Back in the U.S.) Mas, já que ele estava com a mão na massa, os músicos estavam afinados, e o bicho gosta mesmo na vida é de cantar e tocar, foram 14 meses seguidos – 91 apresentações com 36 canções em 16 países, incluindo shows históricos diante do Coliseu de Roma, na sua Liverpool Natal, no Japão e, finalmente, na Praça Vermelha, em Moscou – back in the USSR, agora que a URSS, que havia proibido tocar no rádio as músicas dos Beatles nos anos 60, não existia mais.

Paul parece ter uma especial fascinação pela Rússia. (Posso dizer que tenho algo em comum com ele!) Em 1987, ele gravou um disco com 14 canções clássicas do rock’n’roll (“Lucille”, sucesso com Little Richard em 1957, “That’s all right, Mama”, que Elvis Presley cantou nos 50) para ser lançado exclusivamente na União Soviética – já era a época da glasnost de Mikhail Gorbachev, e o rock já não era mais proibido. Choba B CCCP saiu em vinil pelo selo Melodiya, em 1988, com, na contracapa, uma versão em russo do seguinte texto de Paul:

Paul parece ter uma especial fascinação pela Rússia. (Posso dizer que tenho algo em comum com ele!) Em 1987, ele gravou um disco com 14 canções clássicas do rock’n’roll (“Lucille”, sucesso com Little Richard em 1957, “That’s all right, Mama”, que Elvis Presley cantou nos 50) para ser lançado exclusivamente na União Soviética – já era a época da glasnost de Mikhail Gorbachev, e o rock já não era mais proibido. Choba B CCCP saiu em vinil pelo selo Melodiya, em 1988, com, na contracapa, uma versão em russo do seguinte texto de Paul:

“Quando eu era garoto, perguntei a meu pai se as pessoas queriam a paz. Ele me disse: ‘Sim, as pessoas de todos os lugares querem paz – normalmente são os políticos que criam problemas’. Sempre me pareceu que a maneira com que a música dos Beatles era admirada na URSS tendia a provar o que meu pai dizia, que as pessoas do mundo todo têm muita coisa em comum. Ao lançar este disco exclusivamente na União Soviética, estendo a mão em paz e amizade para o povo da URSS.”

Choba B CCCP só seria lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1991.

O que esse filho da mãe deve ter sentido ao cantar sua canção safada, brincalhona, irônica, sobre as garotas ucranianas, as garotas de Moscou, as garotas da Geórgia, “venha e aqueça seu camarada!”, diante de cem mil pessoas, pertinho do Kremlin, da tumba de Lênin, na Praça Vermelha? O que o cara deve ter pensado ao gritar o refrão gozador – Back in the US, Back in the US, Back in the US, Back in the USSR?

Euzinho, meu, quando faço uma frase que me parece boa, fico feliz. Quando vejo minha filha, quase explodo de felicidade. O que raios deve sentir esse sujeito diante de cem mil bravas faces alegres, felizes, diante dele, cantando com ele, numa Praça Vermelha enfim liberada?

Frasezinhas na língua do país onde canta – ‘priv-ee-et rib-ee-ata’

Ele treina umas frasezinhas na língua de cada país onde vai cantar.

O cara é Sir James Paul McCartney, um dos maiores fenômenos culturais de toda a História. Seu contemporâneo Bob Dylan não dá a menor bola para a audiência – muito ao contrário, ele faz todo o possível para espantar seu público. Modifica as canções, nos shows, de tal maneira que elas fiquem irreconhecíveis até por seus fãs mais ardorosos. Mastiga as palavras, fanha ainda mais que o seu já anormal fanho, transforma as palavras em coisas incompreensíveis; pega as melodias e as subverte, joga no lixo, cria outras. Tipo assim: por que vocês estão aqui, ô seus imbecis? Eu tô aqui pra ganhar grana e pagar minhas contas – mas vocês, o que estão fazendo aqui?

Às vezes acho que tudo o que John Lennon – um gênio – gostaria na vida era ser Bob Dylan.

Paul gosta de ser uma pessoa simpática às pessoas simples, humildes. Ordinary people. Poderia estar dormindo em paz em seu castelo escocês, ou em qualquer outra de suas propriedades. Mas faz turnês e mais turnês mundo afora – é disso que gosta.

E, para agradar ao público, treina frasezinhas na língua do país onde canta.

Na Rússia, a grande Rússia, a nação tão fascinante, a terra de Dostoiveski, de Tolstói, de Tchechov, a nação da grande literatura, o país que, contra todas as expectativas, acabou sendo o primeiro a adotar o comunismo, ele saiu-se com um priv-ee-et rib-ee-ata. Foi uma dica que recebeu de Vladimir Putin, o ex-chefe da KGB, a polícia política da URSS, que virou presidente eleito da Rússia pós-comunismo.

Na preparação para o show na Praça Vermelha, deu-se o seguinte diálogo entre Paul e o tradutor para o russo:

Paul: – Certo, o que queremos dizer? O que é simples? Algo como ‘Boa noite, Moscou’, ou ‘Povo de Moscou’. Algo assim. Mas não formalmente. Como um sujeito comum diria?

O tradutor: – OK. Você poderia dizer ‘dobriviccha Maskvichi’, ou ‘priviet Maskvichi’.

Paul: – Priv… ee.. et… Péra lá, me lembrei de uma coisa. Estive com Putin esta tarde, sabe?, ele convidou a mim e a Heather para ir ao Kremlin. Eu estava dizendo a ele que gosto de falar com a multidão, e eu disse que ia dizer “privyet Maskvichi’…

Paul: – Priv… ee.. et… Péra lá, me lembrei de uma coisa. Estive com Putin esta tarde, sabe?, ele convidou a mim e a Heather para ir ao Kremlin. Eu estava dizendo a ele que gosto de falar com a multidão, e eu disse que ia dizer “privyet Maskvichi’…

O tradutor: – Priv-ee-et…

Paul: – É, mas ele disse: ‘Não diga isso, diga priv-ee-et ribiata’.

O tradutor: – Ah, isso é bom.

Paul: – É. Eu disse: ‘O que quer dizer?’, e ele explicou: ‘Quer dizer, oi, pessoal’. Ele disse que é mais manero.

O tradutor: – É. É mais à vontade.

Paul: – É sensacional, cara… falar sobre como as coisas mudaram, sabe? Por anos o Kremlin não permitia que você cantasse na Rússia, e agora eles estão indo ao seu show e estão ensinando a você aulas da língua… Adorei isso… ‘priv-ee-et rib-ee-ata’.

O tradutor: – Perfeito.

Paul: – Spaziba.

Em Porto Alegre, agora em novembro de 2010, ele produziu uns “trilegal’, ‘mais fortchê’, ‘aaah, eu sou gaúcho’.

E passou a enfrentar a sombra dos Beatles, a cantar o que bem entendesse

O diálogo ocorrido na Rússia em 2003 está reproduzido no belo, ilustradíssimo livro Each One Believing: Paul McCartney On Stage, Off Stage, and Backstage, lançado em 2004, copyright da empresa dele, a MPL Communications. O livro descreve a turnê mundial de 2002-2003, tida como a mais bem sucedida de sua carreira pós-Beatle até então. O bicho não dá ponto sem nó: aquela turnê rendeu o CD duplo Back in the U.S., uma versão ligeiramente modificada dele chamada Back in the World, um DVD, o livrão Each One Believing…, e mais um outro DVD, Paul McCartney in Red Square.

Na breve introdução ao livro sobre a turnê, Paul escreveu:

“Quando começamos o Wings, tínhamos que enfrentar a sombra dos Beatles. Então não podíamos cantar canções dos Beatles. E era difícil, era muito mais difícil que agora. Agora, bom, eu não ligo, eu vejo minha carreira inteira e escolho qualquer coisa que tiver vontade de cantar.”

A primeira vez em que, finalmente, ele teve coragem de cantar suas canções assinadas por Lennon-McCartney foi numa turnê pelos Estados Unidos, iniciada em março de 1976. Em 1970, o ano do fim dos Beatles, ele havia lançado McCartney, seu primeiro disco solo, só com composições novas, todas dele, claro, em que toca todos os instrumentos. Em seguida vieram os discos da fase Wings – Ram, Wild Life, Red Rose Speedway, Band on the Run, Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound. Na turnê americana de 1976 ele cantou músicas de vários desses discos, muitas do recente Wings at the Speed of Sound, e algumas da era Beatles – “Lady Madonna”, “The Long and Winding Road”, “I’ve Just Seen a Face”, “Blackbird”, “Yesterday”.

Com o tempo, o número de músicas da era Beatles no repertório dos shows foi aumentando. Em Porto Alegre, nesta turnê de 2010, foram 20 músicas da era Beatles e 12 pós-1970.

Não é que faltem belas canções compostas após o fim dos Beatles. Mesmo que aquele conjunto não tivesse existido, mesmo se formos considerar apenas o que Paul compôs depois de 1970, ainda assim ele seria um dos maiores compositores da história, o mais prolífero e genial criador de melodias da música pop.

E com ele de fato não tem essa história de esgotamento da criatividade. Claro, não compõe mais com o ritmo louco dos primeiros tempos, mas as belíssimas melodias continuam brotando aos borbotões de sua cabeça sexagenária. Os dois mais recentes discos de estúdio, Chaos and Creation in the Backyard, de 2005, e Memory Almost Full estão entre os melhores que ele faz pós-Beatles, na minha opinião – no mesmo nível que McCartney (1970), Ram (1971), London Town (1978), Tug of War (1982), Flowers in the Dirt (1989), Off the Ground (1993), Flaming Pie (1997), Driving Rain (2001).

Estão repletos de canções maravilhosas – “Fine Line”, “How Kind Of You”, “Jenny Wren” – essa pérola tem ecos de “Eleanor Rigby” –, “Friends To Go”, “English Tea”, “Too Much Rain”, “A Certain Softness”, “Riding To Vanity Fair”, “Follow Me”, “Promise To You Girl”, “This Never Happened Before”, “Anyway”, “You Tell Me”, “Mr. Bellamy”, “Feet In The Clouds”, “The End Of The End”…

Um senhor que se aproxima feliz da fase final da existência

“The end of the end” é uma maravilha, uma obra-prima. Sobre uma daquelas melodias suaves, ricas, belíssimas, esse senhor que se aproxima da fase final da existência constrói um delicado, simples, direto poema que ao mesmo tempo exprime seu talento de costurar frases sensíveis e sua visão de mundo e da vida – uma visão doce, otimista, de quem desde muito cedo já sabia que “life is very short and there’s no time for fussing and fighting”:

“At the end of the end

“At the end of the end

It’s the start of a journey

To a much better place

And this wasn’t bad

So a much better place

would have to be special

No need to be sad.

On the day that I die I’d like jokes to be told

And stories of old to be rolled out like carpets

That children have played on

And laid on while listening to stories of old.

At the end of the end

It’s the start of a journey

To a much better place

And a much better place

Would have to be special

No reason to cry.

On the day that I die I’d like bells to be rung

And songs that were sung to be hung out like blankets

That lovers have played on

And laid on while listening to songs that were sung.”

“No dia em que eu morrer gostaria que contassem piadas e histórias antigas rolassem sobre tapetes onde as crianças brincaram. No dia em que eu morrer gostaria de tocassem sinos e as canções que eram cantadas fossem estendidas como cobertores onde amantes brincaram.”

Filho da mãe.

Não sei se, quando chegar o fim do fim, vamos para um lugar muito melhor, mas concordo com ele: este aqui não é um mau lugar. Até porque existem pessoas como Paul McCartney – e Fernanda, e Mary. Até porque tive a felicidade de ver Paul McCartney ao lado de Fernanda, no Maracanã, em abril de 1990, e depois de vê-lo ao lado de Mary e também de Suely, mãe da Fernanda, no Pacaembu, em dezembro de 1993. E agora vou vê-lo pela terceira vez, no Morumbi, ao lado de Mary e Fernanda, e Carlos, e Márcio, e Andrea, e um monte de garotos e garotas jovens, alegres, como os que vi e com quem conversei na fila para comprar os ingressos, no Pacaembu, o Testa e sua grande turma, e mais dezenas de milhares de pessoas de todas as idades. Uma multidão de gente feliz.

“This wasn’t bad.” Verdade: não é um mau lugar.

Obrigado, Sir Paul.

Novembro de 2010.

Paul McCartney volume 1: os primeiros 40 anos.

Excelente Sergio! Texto para guardar com carinho!

Excelente texto sobre um artista fora do comum. Assisti ao show em Porto Alegre (moro em Florianópolis) e fiquei maravilhado. Não propriamente com as músicas, pois já conhecia a genialidade do grande artista, mas pela simpatia, pela empatia e pelo respeito ao público. Parabéns pelo texto. A parte final foi emocionante.

Servaz, apenas hoje, no apagar de 2010 (que horror! pardonez-moi)li teu texto sobre o McCartney. Definitivo, cara. Acho que ninguém escreveu sobre ele com tanto talento, tanta informação, tanta lucidez como v. o fez. Maravilha, meu bom e querido amigo, maravilha messsmo (com sotaque carioca, por favor).

GRANDE PAUL!!!!

Emocionante! Fantástico! Texto definitivo sobre Mccartney!

Parabéns!!!

Abordagem interessante.

htps://www.youtube.com/watch?v=c7UvxKW_okY